“流体力学”,这门在清华大学以概念抽象、公式复杂而著称的课程,曾是许多学生需要鼓起勇气才能面对的专业“高墙”。流动无形无质,方程复杂抽象,其“难”几乎成了心照不宣的共识。但有一位老师,却把这门“难课”教成了学生口中的“宝藏课”。她,就是航天航空学院教授许春晓。

许春晓在“流体力学”课堂讲授。

2025年,许春晓教授的“流体力学”课程获评“清华大学标杆课”。她以逻辑严密的推导、多层次的引导与贴近生活的案例,让一门“看不见”的学问具象、可解;她注重授课过程中的思维训练,善于用一题演化数题,贯穿全讲,层层递进,引导学生建立多视角、多层次分析问题的思维方式。

“知难而进”,把“畏学”转为“敢学”

“同学们,流体力学确实难,但你们知道它为什么难吗?”这是许春晓在每一届新生第一堂课上都会提出的问题。自2001年开始承担“流体力学”课程教学以来,她从不回避“难”这个字。她告诉学生,理论力学研究刚体运动没有变形,材料力学讨论变形而没有运动,流体力学的研究对象既运动又变形,且基础方程还被列入“千禧年数学难题”。“难是这门学科的客观属性。我们首先要做的,就是正视它、理解它。”只有真正明白困难的来源与必然,才能做好“攻难”的准备,将焦虑转化为挑战的勇气。

“流体力学”课程自设立之初,就肩负着重要的基础教学使命。在钱学森力学班中,它与理论力学、固体力学并称为学生理解力学世界的“三大支柱”。历经数十年的变化调整,“流体力学”课程的学时逐渐压缩,但强度一点没“缩水”。如何在有限时间内既讲清楚基础,又引导学生进入更深层次的理解?许春晓的应对之道,是用更严密的逻辑结构和精巧的内容编排来把讲授“高效化”。

小组课程专题汇报举例。

她善于运用“母题串联”的方式,例如将“缝隙中流体受挤压流出”这一模型,贯穿于理想流体与粘性流体等多个知识单元。每到新的理论阶段,她都带领学生重新审视、深化这个“母题”,以不同的物理条件、分析视角逐步递进。这样不仅强化了知识的整体结构,也提升了学生跨章节、跨模型的迁移能力。学生们在不断关联和推演中,搭建起自己的理解网络。

所有的创新与用心都凝聚在教学的细节之中。许春晓的课件是出了名的“细致”。基础公式的推导被设计为动画,逐步呈现推理脉络,帮助学生厘清逻辑环节。重要的模型和日常生活中无法直接感知的现象(如超音速),也常以手绘图形等多重方式展现,让学生“既见其形,也知其意”。

“学流体力学,不是解写好的方程,是要有能力建立方程,这才是‘看家本事’。”许春晓用“捅破窗户纸”来形容教学中最关键的瞬间,在她看来,那是让学生真正理解知识的来龙去脉,从模糊印象走向逻辑清晰,从被动跟随转向主动思考。

从生活入手,把“抽象”变成“具体”

每学期开课之前,选课同学会收到一份特别的“寒假作业”:观察一个生活中的流体现象,并尝试解释。用勺子舀汤时,为什么有些漂浮物总是捞不着?鲨鱼皮泳衣为什么能帮助游泳者减少阻力?……这些有趣的观察,正是许春晓教学方法的入口。“流体力学是看不见的科学,所以我得帮他们‘看见’。”她以此引导学生,先有直观感受,再有具象经验,然后再进入抽象理论。具象经验为后续的深入学习做好了铺垫,而问题意识的培养,则决定了学生后续的学习态度与主动性。

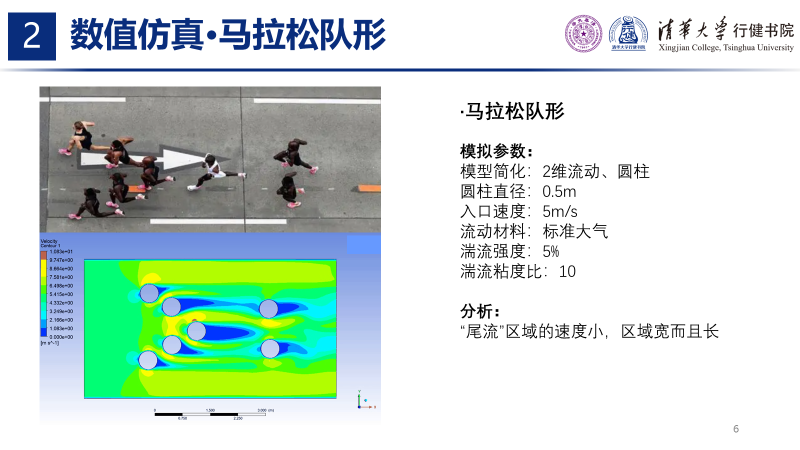

带着这样的感性积累,学生们在学期中还将参与一次小组专题汇报。小组自主提出一个生活或工程场景中的流体问题,并用课程所学进行分析、建模与汇报。这些题目多样而新奇,从“吸管的粗细怎样影响珍珠奶茶中吸珍珠的吸力”到“马拉松领跑队形如何减少阻力”,都体现出学生将理论知识延展至真实世界的能力。许春晓强调:“课程专题的意义不在于‘解得多正确’,而在于能否发现生活中潜藏的流体力学问题,并尝试用已知去接近未知”。

这些来自生活的“小问题”,是学生打开流体世界大门的起点。而在许春晓看来,哪怕是最简单的模型和习题,也蕴藏着通向更广阔现实的通道。以理想流体为例,她常常从一道经典例题讲起:一个球体在水中膨胀,原本球体周围压力分布均匀,但随着膨胀,压力不再均匀,形成新的分布。许春晓总喜欢把问题再推进一步,例如,把“球体”换成“气泡”,情况就会变得更加复杂。因为此时气泡内部是气体、外部是液体,随着气泡膨胀,气体状态也在变化。基于这样的物理设定,便可引导学生推导出一个在气液两相流领域极为重要的经典方程。

课后,许春晓与同学们合影。

许春晓告诉学生,这个方程并不仅是理论推演,也与国家重大工程需求密切相关。比如在水下高速航行器的设计与运行中,极高速度下的水压下降可能导致局部水体汽化,即“空化”现象——而空化正是高速水动力学领域中一个长期困扰工程师的“卡脖子”难题。这样一来,原本课堂上的一道小小例题,便与支撑国家发展的实际问题紧密联结了起来。

教学不能止步于让学生会“套公式”,更要引导他们看到模型背后的工程意义和社会价值。只有当学生真正理解了自己的知识可以服务国家、回应现实需求,才会从心底产生学科自信与专业认同。这种教学思路,正是价值塑造、能力培养和知识传授的有机融合。

把课堂放在日历的第一位

许春晓的日历上,课程总是被画在最显眼的位置。二十余年来,她都有一个雷打不动的习惯:只要第二天有课,哪怕行程排得再满,都必须空出时间备课。她甚至还常梦到“找不到教室”或是“忘带课件”,她笑着称之为自己的“教学焦虑梦”。恰是这些潜意识里的场景,显示了她对课堂的在乎。这份“在乎”,渗透在她的日常中。

获颁清华大学“良师益友”奖后,许春晓和同学们在日晷前合影留念。

讲基础“流体力学”课程、做相关科研,是许春晓生活中交错进行的两条主线。长期讲授基础课程,让她在反复推导中不断加深对概念和方法的理解;科研上,她深耕湍流研究,从不可压缩拓展到可压缩,恰好与气体力学教学相呼应。课堂上的模型与原理,常在科研中成为解题的灵感;科研前沿的新问题,又被带到课堂与学生共同拆解推演,让知识与实践得以双向生长。

这种理念亦贯穿在她对本科生科研训练的支持上。她鼓励学生尽早走进实验室,哪怕只是从最简单的尝试开始。许春晓的电脑上有一个单独的文件夹,里面清晰地保存着十余位本科生“科研起步的瞬间与过程”。“研究生接到一个问题便能自行展开,本科生则需要‘扶上马、送一程’,先用有标准答案的小课题练手,再逐步引向没有答案的真实问题,让他们在探索中学会查资料、设方法、做验证。”许春晓一直关注并见证着学生们的成长。

许春晓从不避谈科研路上的荆棘。她常常直言:“做科研并不是等准备好了再开始,而是边走边学、边学边问,甚至要习惯永远不会完全准备好。”她用长跑来比喻科研,短跑靠一时冲劲,但长跑比的是每天的投入与坚持。相比天赋,她更看重那种不怕挫折的劲头。

教学不是孤立的。许春晓积极参与院系内的教学研讨。“一个问题可以有很多讲法,必须反复琢磨哪种最能让学生理解。真想讲好一门课,投入是无尽的。”她坚持多听课、多向同事请教,学院每年两次的教学研讨会,她也从不缺席。在她看来,在这样的环境中成长起来的老师,自然会对“教好一门课”产生更深的尊重。

这正是许春晓与她的课堂,教学的真诚在无数个细节中生根。在这里,学生不仅学会理解公式,更学会用眼睛观察世界,用逻辑解释现象,把“看不见的流动”,化作可以被把握、被运用、可持续精进的能力与自信。