在清华大学数学基础教学中心,有这样一位老师,他将抽象的数学原理演化为生活中触手可及的案例,将数学题升级成学生眼中待拆的惊喜盲盒。他把数学知识变得生动有趣,更让数学课堂成为锤炼思维、锻造思想的认知世界。

他就是数学基础教学中心教授、“线性代数”课程团队负责人杨晶。从教17年,他本人及所授课程曾获“北京市青年教学名师”等9项省部级奖项、“国家级一流本科在线课程”等5项国家级教学奖项。

近日,杨晶荣获2025年清华大学新百年教学成就奖。

杨晶在理学院前

让数学告别冰冷

多项教学荣誉的背后,是杨晶对“让数学告别冰冷”的执着探索。在他的努力下,难度高又抽象的大学数学变成学生眼中“既深刻又好玩”的课程。

“线性代数”这门课总是让无数大一新生望而生畏,矩阵、特征值等概念太过抽象,很容易让新生陷入“硬背公式却不懂原理”的困境。杨晶格外重视这门课,并将其作为教学创新的重要阵地。他说:“线性代数是‘蹲马步’,能给思维打下扎实的逻辑基础,这门课的重要作用,多年后会在科研和工作中显现出来。”

在教学过程中,杨晶坚持“问题导向、形象化拆解”,把抽象概念应用到生活场景中,以此帮助学生理解原理,培养数学思维。讲初等矩阵时,他会先在课上展示如何用软件将一张普通照片修出海市蜃楼的效果,并抛出问题:“修一张图很简单,如果想将100张图批量处理成同样的效果,该怎么办?”在具体问题指引下,他自然而然地引出如何利用矩阵思维分解RGB通道、通过初等变换原理实现批量操作的思路。新雅书院本科生刘国霖说:“原来矩阵运算不是‘天书’。这节课后我才明白,平时用的图片处理软件,背后全是线性代数的逻辑,现在做题都有‘代入感’了。”

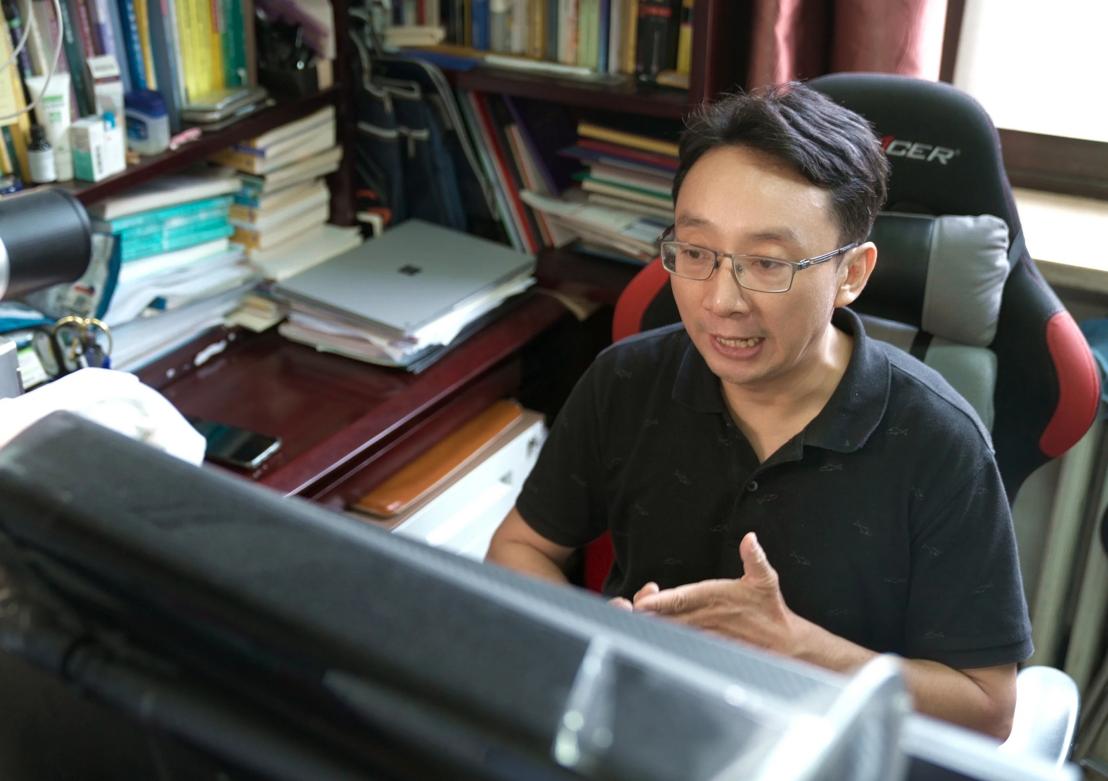

杨晶在课堂上

杨晶认为,想要激发学生的学习热情,不仅要让知识点“改头换面”,也要丰富课堂形式。于是,他把流行热点、互动游戏搬进课堂,让课堂“活”起来。他将数学概念设置在谜题中,并在课上抛出“漫威电影里钢铁侠建模时提到过它”等线索引导学生解谜。同时,杨晶还特地为前三位答对的同学准备了奖励。“我为了‘抢’到杨老师的奖励,会在课前预习知识点。原来觉得枯燥的知识点,在兴趣的引领下记起来特别快。”刘国霖回忆道。

杨晶深知,大一新生对大学数学的“畏惧”,源于从具象数学思维向抽象数学思维转换时的困难。杨晶解释说:“学习高中数学主要依赖具象思维,该能力可以通过反复地题目训练得到提升。但是大学数学重在锻炼抽象的思维理解能力,这无法简单通过‘刷题’来掌握。”

杨晶在线授课

为了缓解大一新生初次面对大学数学时的迷茫无措,2015年,杨晶带领团队打造“简明线性代数”慕课(MOOC)课程。这门课程既面向高中学有余力的学生,帮助他们培养抽象数学思维,同时也面向正在学习大学数学的大学生。截至2025年9月,该课程在学堂在线平台上线17期,选课人数超过12万,覆盖全国各省,并入选“国家在线精品课程”和“国家级一流本科在线课程”。对此,杨晶说:“清华的优质教育资源不该只局限在校园,我们要通过慕课的形式,让更多人能接触到好的数学教育。”

杨晶认为,课堂的成功与否,不在于学生能解开多复杂的题目、考试中能得多高的分数,而在于是否培养了数学思维。“即使把所有知识都忘掉也没关系,关键是学到这门课看问题的方法。”杨晶的这句话,给电子系本科生王子涵留下了深刻的印象。还有学生反馈说,上了杨晶老师的课程,在日常生活的点点滴滴中都能找到数学的影子。

不止于数学:将思政融于数理课堂内外

在杨晶看来,立德树人是教学的根本,数学课也能成为既有深度又有温度的课堂,自然地达成思政育人的目标。“数学里的‘秩’是不变量,做人的‘初心’也该是不变量,我想让学生在课堂里既学知识,也学做事、做人。”杨晶说。

对此,他总结出“挖真点、引巧线、扩美面、立善场”的12字教学理念:“点”是知识点里的思政微光,“线”是知识脉络里的价值串联,“面”是学科交叉里的视野拓展,“场”则是师生共筑的精神气场。

讲授向量相等的知识点时,他会引入赫拉克利特“人不能两次踏进同一条河流”的哲学命题:“若时间维度不同,哪怕空间坐标一致,四维向量也不相等——这就是数学视角下的时空观。”给同学们出考题时,他把高阶含参矩阵的最大特征值答案设为“2022+U”(谐音“2022加油”),学生解题算出“加油”的那一刻,突然觉得连考试都有了温暖的感觉。

杨晶在课间与学生讨论数学问题

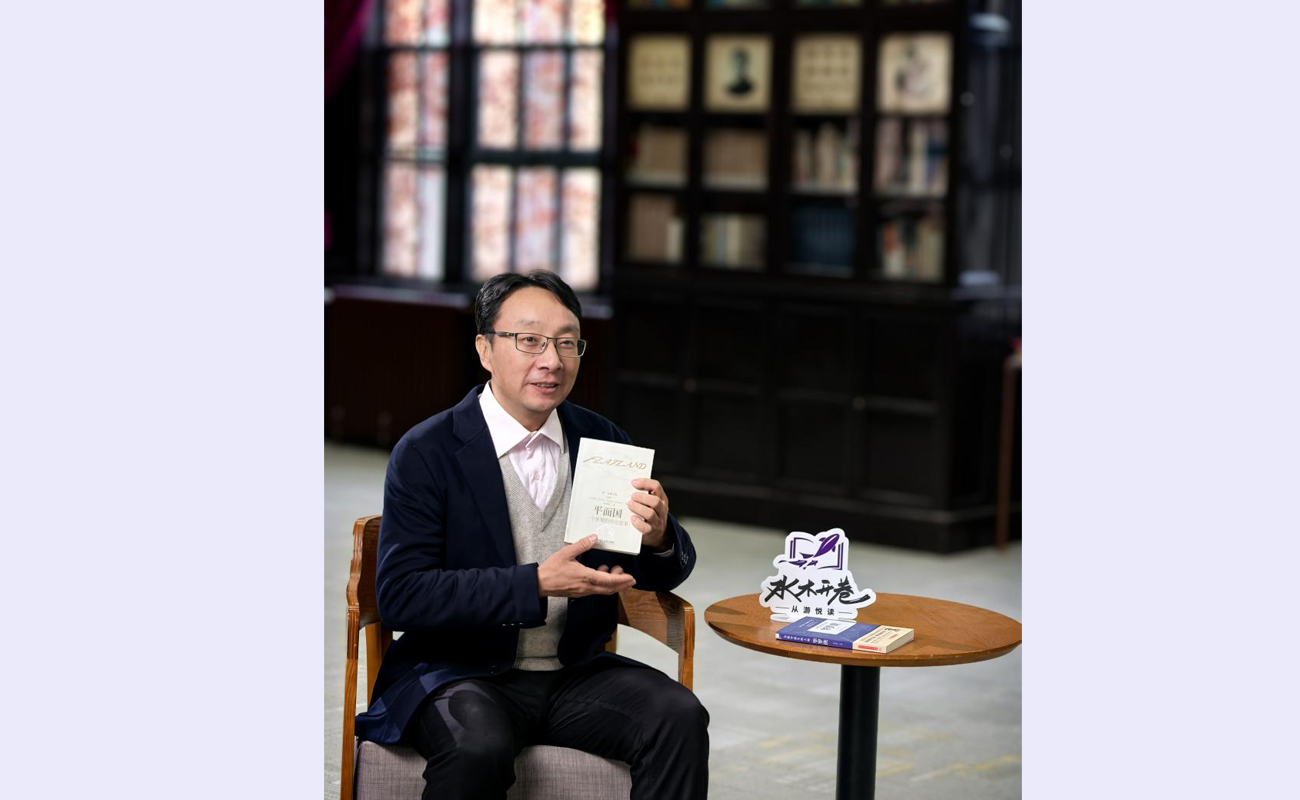

同时,杨晶也非常注重通过阅读培养学生的思维能力,“阅读是保持专业思考、专业厚度、专业根基的基础。”他自己常年阅读各类书籍,还会将好书推荐给学生,“我并不只看和数学相关的书,只要是好书,什么类型的我都感兴趣。”读科幻小说《平面国》时,杨晶发现这本书对维度的诠释非常生动,便立刻推荐给学生:“理解高维空间不用死记公式,先看看二维生物怎么畅想三维世界。”

不仅如此,杨晶希望通过大量的阅读,激发学生跨学科的思维能力,以适应当下的社会发展需求。为实现该目标,他还着力更新课堂内容与教材。目前,杨晶正牵头编写一套适配清华工科特色的线性代数新教材,计划融入人工智能、机器人控制等案例,将传统的数学置于社会发展前沿中。

杨晶在“从游悦读”栏目中推荐图书

不止于课堂:用心用情育人

杨晶表示,育人不能只在课堂上传授知识、道理,更要在课堂内外保持对教学的敬畏心、对细节的用心和对学生的关心。

在清华,杨晶的“认人”能力出了名,哪怕是100至200人的大课堂,他也会通过学生提交的照片和课堂互动尽量记住他们的名字。“我上大学时,一位大课老师竟然在路上叫出了我的名字,当时那种温暖和惊喜的感觉我一直记着。现在我也想让学生知道,他们不是‘课堂里的编号’,而是被重视的个体。”杨晶说。

除了关注数学本身外,杨晶还会认真体察学生的情绪,解答学生们的困惑。有时,学生会在作业中表达题目很难、自己总学不会等感受,杨晶总会耐心地安慰他们并传授学习方法。“虽然只是几句话,但当同学们发现我总是认认真真地答复他们的问题,他们就会对我产生更多信任,之后也会有更多交流。”杨晶说。

杨晶还常年承担学生管理工作。从2002年起至今,他先后担任辅导员、学生组组长、主管学生工作的副书记等职务,这为他提供了更多深入了解学生、与学生交流的机会。“和年轻人多交流,我觉得自己更年轻了,更重要的是我能了解学生们的偏好与所思所想,再将这些融入课堂中,让课堂更加有趣。”杨晶说。

颁奖典礼后,清华大学“良师益友”获奖教师杨晶与学生们合影

杨晶对教学的“较真”,藏在每个细节里。他坚持年年更新课件,将数学的前沿应用案例融入课堂;作业题的逻辑顺序,讲课的语速与停顿留白,他都会提前反复打磨……

杨晶也没有忽略对助教团队的关心和培养。作为研究生助教队伍建设专家组副组长,杨晶会在制定助教培训方案时给新助教细致讲解“怎么观察学生的听课状态”“怎么用生活案例解释知识点”,还组织助教们定期交流教学心得。“前辈们的‘传帮带’让我受益良多,现在我想把这份传统延续下去。”杨晶说。

杨晶与毕业生合影

正如杨晶常说的:“好的数学课堂,要让学生既能体会抽象思维的精妙,也能感受到知识背后的人文温度。”从线下课堂中的“抢答题”到慕课里的12万学员,从知识点里的思政“彩蛋”到20余年的“双肩挑”坚守,杨晶始终在做一件事:让数学成为有温度、有深度、有广度的育人载体。