一附院完成国内外首例儿童冠脉血栓抽吸术

成功抢救两岁患儿免于急性心肌梗死

清华新闻网6月26日电 6月19日中午11:30,一附院心脏小儿科主任李小梅接到了某儿童专科医院的紧急电话,一个两岁的孩子突发心肌缺血,生命垂危。

当日下午14:30,女童李佳佳由某儿童专科医院转到一附院,才两岁的她,因为生病的原因口唇通红,手脚硬肿。李小梅马上安排小佳佳进行检查和病情综合评估,并组织心内科、血管外科、麻醉科、心外科等专家会诊团队,对佳佳的诊断、病情严重程度及治疗方案,开展介入溶栓、取栓方案的必要性、可行性进行了充分讨论。在正常的认知中,通常是中老年人才会心肌缺血,刚刚两岁的小佳佳怎么会出现这种症状呢?

高烧不退 小佳佳的三次入院经历

这一切要从两个多月前说起。今年4月初,佳佳的妈妈发现佳佳有些皮疹,而且还出现了高烧现象,最初以为只是手足口病,并进行了相关治疗,可是佳佳一直高烧不退。4月12日,佳佳在黑龙江本地医院进行检查,发现佳佳并不是普通感冒,而是川崎病。随后佳佳在医院进行了4天治疗,但并没有明显好转。在医生的建议下,于4月19日,佳佳被转入北京市某儿童专科医院。经检查后发现,佳佳的左右冠脉存在串珠瘤样的改变,在经过一系列对症治疗后,佳佳的体温终于稳定下来,并于5月11日出院。可让人没想到的是,4天后佳佳再次入院,这次不仅发烧,全身还出现血点,镜下血尿,经历一个月治疗病情仍然没有好转。心脏彩超检查后发现,小佳佳冠状动脉瘤进一步加重,并发生了血栓栓塞及心肌缺血,心功能明显下降,随时面临生命危险。随后,小佳佳被紧急送往一附院进行治疗。

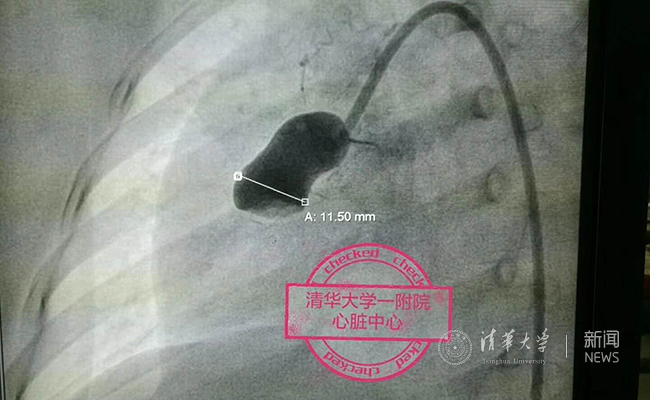

患儿冠脉瘤最大达到了11.50毫米

川崎病:常见的小儿病 却有着凶险的另一面

川崎病是一种小儿常见病,也叫作皮肤黏膜淋巴结综合征。这是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病,高发年龄为5岁以下婴幼儿,临床多表现可有发热、皮疹、颈部非脓性淋巴结肿大、眼结合膜充血、口腔黏膜弥漫充血、杨梅舌、掌跖红斑、手足硬性水肿等。目前川崎病已经有了比较成熟的治疗方案,治愈率也很高,但5%~9%的川崎病患儿可发生冠状动脉并发症,由于冠状动脉瘤合并血栓会造成患儿心肌梗死,这类患儿6个月内死亡率高达47%,多由于继发心力衰竭、心律失常而死亡。对于佳佳这样病情顽固、使用过激素冲击的患儿,常规静脉溶栓容易造成严重的出血并发症,采用冠脉内靶向溶栓可取栓能最小化这类出血风险。而国内外具备低龄、小体重患儿冠脉介入诊疗经验和技术能力的团队屈指可数。

六科室联合治疗 六小时与死神搏弈

两岁的小佳佳不幸成为这百分之几的患儿,经过(CT/超声)检查发现,小佳佳的冠脉瘤最大达到了11.50毫米,是正常冠脉血管的6倍左右。心电图提示急性下壁心肌梗死,心脏彩超显示心功能已严重受损,孩子随时可能发生急性心力衰竭和猝死,为了生命安全着想,应该马上进行溶栓或介入手术开通血管。但是儿童专科医院溶栓治疗没能成功,又没有能力实施冠脉介入手术,虽然先后联系了几家医院,都因为没有相关经验和技术力量而拒绝接收,最终联系到李小梅主任。李小梅得知此事后,为了争分夺秒挽救孩子的生命,安排小佳佳绿色通道直接转入北京华信医院,并且立即组织6个科室共同会诊,最终确定了手术方案。

李小梅主任(左二)与苗立夫主任(右二)共同查看溶栓过程

当日20:30,小佳佳被送进了手术室。李小梅统筹手术,麻醉科何军副主任实施麻醉,由心内科冠脉团队苗立夫主任和尹燕平医生、心脏小儿江河医生为患儿行冠脉内溶栓和血栓抽吸手术。两岁的孩子,体重只有13公斤,冠脉扩张到成人冠脉6倍以上粗细,手术风险极大。而低龄患儿主动脉直径太细,难以应用常规的冠脉介入器材和技术到位;冠脉管腔大、血栓负荷重、新旧都有,导丝在病变中行进非常困难。先后4次局部注射溶栓药物达负荷量,6次血栓抽吸,最怕小栓子脱落造成脑梗或其它部位体循环栓塞,更怕导丝捅出冠脉夹层猝死。大家不敢有一丝一毫的放松,苗立夫主任铅衣下的手术衣已被汗水浸透,手术持续到了凌晨1点钟,整整6个小时,术后留置微导管于右冠动脉持续溶栓10个小时。非常庆幸,手术获得了成功。

苗立夫(右一)与尹燕平(右二)医生为患儿进行手术

第二天中午,苗立夫主任再次为小佳佳进行冠脉造影,确认了梗死的右侧冠状动脉血流已通,小佳佳的生命危机成功解除!这是国内外首例儿童冠脉血栓抽吸及冠脉内留置溶栓治疗病例。

供稿:一附院 编辑:徐静 审核:襄楠