清华新闻网10月8日电 诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生学术思想研讨会——贺杨先生百岁华诞在清华大学举行。会上,高研院师生敬献之贺礼——“杨振宁的世界”的设计工作由美术学院米海鹏副教授主持。

杨振宁先生学术思想研讨会上展示“杨振宁的世界”

杨振宁先生是享誉世界的物理学家,在近代理论物理领域取得了卓越的成就。经高研院翟荟教授、顾秉林院士、李家强副院长及朱邦芬院士等反复商议,基本确立了百岁华诞贺礼作品要突出体现的三个核心要素:对人类文明所作出的科学贡献、中西融汇的人生经历,以及浓厚的家国情怀。确立了设计思路后,美院团队和高研院团队又进一步配合,逐一确定了各个要素的呈现方式。例如,以杨-米尔斯理论的公式代表杨振宁先生的科学贡献,以一系列年份来代表杨振宁先生的人生经历,用地球的形态来代表“全人类”。此外,米海鹏还提出要使用投影技术,利用作品的“实”和其光影的“虚”相结合的主要思路,虚实结合,相得益彰。

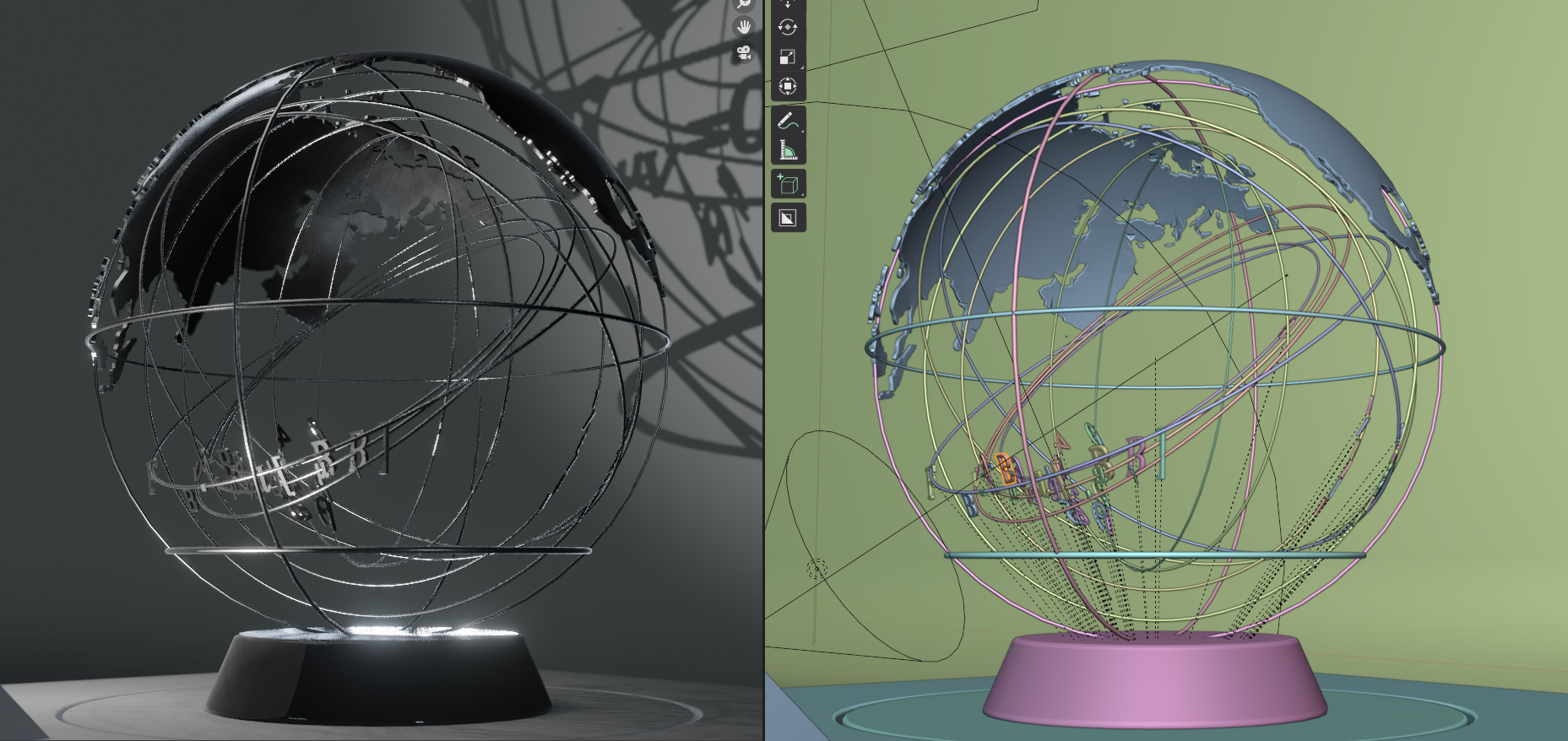

“杨振宁的世界”及其投影效果

确立了具体元素以后,米海鹏团队和高研院教师多次开会研讨。最终确立由一对设计思路相同,但表现形式不同的作品共同组成的方案。每个作品的主体都是形似“地球”的球体。作品配有投影灯,通过光影效果,两个球体中的重要文字信息被投影显示出来,映射作品虚实相生的意境,延展观者的想象空间。在不打光投影时,这一对作品本身也应该是优美的艺术品。其中之一的主体是镂空经纬线的黑色地球,而另一个的主体是整体金属表面的白色地球。两件作品一黑一白,一虚一实,暗合中国传统文化的阴阳哲学。代表杨振宁先生学术成就的杨-米尔斯方程,只有当地球转动到一个恰当的角度时,才会通过投影的方式呈现在投影墙上。而在没有打开投影的时候,那些公式中的字符则巧妙隐藏在工艺品的不同位置中,给人带来想象的空间。

数字建模技术在作品的设计过程中发挥了重要的作用。在探求方案细节阶段,数字建模可以让设计更加接近实际的想法,将设计师的想法逐渐成型为完善的设计构思。在精度要求如此高的作品中,数字建模更是必不可少的一环。米海鹏的博士生姚智皓负责数字建模和灯光模拟工作。经过不断推敲打磨模型构思和细节,最终完成了整体的造型、结构、材料、比例、色彩、肌理、光影等多方面的统一协调。

数字建模不仅需要模拟设计的结构本身,还需要模拟电路的搭建以及工艺的选材。从工艺方面来说,数字建模可以给人以最直观的视觉效果体验,选用何种材料可以展现何种效果都非常直观,甚至对于烤漆的颜色,都可以模拟出真实的颜色效果。将这一独特的作品实现,需要分别解决电路工艺和金属加工工艺两方面的问题。

美术学院工艺美术系的王晓昕副教授担任工艺技术顾问,由于需要采用钛合金材质加工,又给工艺团队带来了更大的困难。工艺团队在实现过程中,克服了诸多困难,产生了很多创新的方法,最终完成了作品的制作实现。

“杨振宁的世界”制作过程

活动结束之后,高研院翟荟教授搀扶着杨振宁先生走出会场。路上,杨先生关切地问起,这两件工艺品是怎么制作出来的,是不是用了电脑建模的技术,使用了什么材料进行加工等等。设计团队的每个人都对于杨先生对这份贺礼的关注感到非常兴奋,也惊讶于杨先生观察之细致,思维之清晰。

“杨振宁的世界”是一座桥梁搭建在先生与后辈之间的桥。在这份贺礼中所大胆尝试的新方法、新工艺,也体现着后辈们对于杨先生所提倡的科学与艺术相互启发之理念,以及勇攀高峰之创新精神的探索与践行。

供稿:美术学院

编辑:李华山

审核:曲田