清华田径队的故事

●记者 高原 赵姝婧 王冰冰

2014年5月21日,清华大学田径队队员、经管学院2010级本科生滕海宁站在北京国家体育场“鸟巢”的比赛跑道上,深深吸了一口气。他回头望了一眼紧握拳头为自己加油的教练和队友,闭上眼睛,告诉自己放松心态,享受比赛,要紧紧跟住最优秀的世界名将,并努力在最后100米超越他们!

枪响、助跑、加速、超越!滕海宁奋力冲过了2014年国际田联挑战赛男子800米比赛的终点线。

此时,站在赛场旁边和滕海宁一样流了一身汗的教练曹振水,百感交集。他望着不远处还不知道发生了什么的滕海宁,用尽力气大声地喊:“破了!破了!”,手掌拍得火辣辣的仍浑然不觉。这一刻,曹振水和清华田径队等待了太久。

1分46秒32!滕海宁用全新的成绩改写了已经沉睡整整20年的全国纪录。这也是清华学子“文革”后打破的第一个室外田径全国纪录。

2012年6月12日,在斯里兰卡首都科伦坡举行的亚洲青年田径锦标赛落下帷幕。代表中国参赛的清华大学经07班学生、田径队队员滕海宁,在800米比赛中勇夺金牌,并以1分46秒56的成绩打破赛会纪录,同时打破由他自己保持的1分46秒62的全国青年纪录。图为滕海宁身披国旗上台领奖。图片来源:新华网

“滕海宁破纪录不是偶然的,而是早有准备,是经过清华几代田径运动员的准备。这期间有一些运动员曾多次接近过这个纪录,甚至仅仅差百分之一秒。今天,滕海宁带着清华田径队之梦,在北京‘鸟巢’终于梦想成真。”曹振水在赛后激动地表示说。

那些耀眼的名字

在清华田径队的发展历程中,有许多名字像是一颗颗饱满闪耀的珍珠,即使时光慢慢老去,他们的光彩历久弥新。

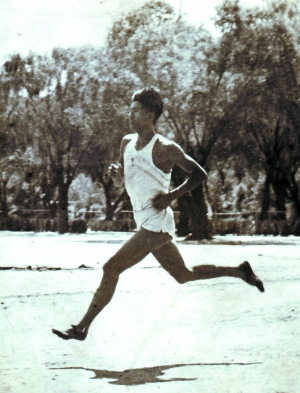

1958年,蓬铁权在清华大学练习长跑。来源:新京报

从上世纪五六十年代的蓬铁权、李作英、胡方钢等一批老一辈运动健将,到改革开放后,培养出张军、安虎等全面发展的优秀学生运动员,成为清华学生全面成长的典范,再到新世纪的胡凯、刘青、李翔宇、王宇、滕海宁等作为中国大学生参与世界专业级别赛事……

他们是清华的普通学生,而非专业运动员;他们刻苦训练,顽强拼搏,在赛场上同样取得了骄人的成绩;他们是清华田径队全面发展、追求卓越的记录者,而他们的体育精神也始终鼓舞着广大清华师生,在“为祖国健康工作五十年”的同时,将体育精神融入个人的性格血液,像运动员一样,始终奔跑在人生路上。

追溯清华田径队的发展历程,早在蒋南翔校长时期,学校就曾提出发展清华自己的高水平运动队,并在上世纪90年代初期真正实现了“运动员大学生”的招生。从1994年开始,清华开始扭转招生和培养思路,积极探索体教结合、高校办竞技体育的道路,从高中生中直接录取体育特长生,以自己的力量培养学生运动员,一批身份“首先是学生,其次是运动员”的“学生运动员”开始走向赛场,展示清华人的风采,为学校争得荣誉。

曹振水1988年来清华工作,亲眼见证和参与了清华田径队近年来经历的许多重要时刻。“清华田径队分别在1994年、2000年、2005年前后达到三个小高潮,但即使是平稳期,在国内和世界的一些高水平比赛上也始终有清华人的身影,这是最难得的地方。”他说。

1999年7月12日,安虎(右一)在大运会男子10000米决赛中获得第七名。图片来源:新华社

从改革开放到1994年之前,随着国家体育专业化的加强,高校体育运动面临着很大的挑战。“有个老队员问我能不能拿冠军,我没说话,但心里烧着小火苗。当时我带着两个运动员,一个是安虎,一个是张立军。安虎在1995年全国田径冠军赛上拿到第五名,有冲金的实力,而且他脑筋活,有想法。”在那段时间,以他为核心人物的清华田径队掀起了第一波高潮。然而,在1997年的全运会上,清华依然遗憾地旁落了冠军。

这一等,又是三年。

2005年3月1日,在天津举行的亚洲室内田径公开赛男子800米决赛中,李光明(右)以1分49秒83的成绩获得冠军。新华社记者 王晔彪 摄

2000年全国田径锦标赛上,我校学生李光明终于不负众望,摘得男子800米金牌,成为“文革”后清华取得的第一个全国冠军!曹振水回忆起当时赛后骑着摩托车回邢台老家的情形仍然眉眼含笑。车在乡间的路上骑得飞快,他的耳朵里塞着轻快的音乐,恰好是麦收的季节,路边沉甸甸的麦穗射着金光,笑弯了腰。

图为李翔宇。

此后,李翔宇、刘青、胡凯等一批好苗子相继走进清华,终于在2005年形成合力,“井喷式”爆发了,推动清华田径体育竞技迈上历史的新台阶。

图为2009年10月31日,清华大学经管学院学生刘青在越南河内举行的第三届亚洲室内运动会女子1500米比赛中以4分19秒04的成绩获得金牌。照片来源:新华社

2005年第10届中日室内田径对抗赛,刘青、李光明分获女子800米、男子800米冠军,胡凯获男子200米亚军,刘青刷新全国女子800米室内赛纪录。同年,在土耳其依兹梅尔举行的第23届世界大学生运动会上,胡凯、王颖分获男子100米和女子三级跳远两块金牌,胡凯获得了该届运动会公认份量最重的男子百米金牌,这是中国男子短跑运动员首次在世界大型综合性运动会上折桂,也是中国大学生运动员在世界大学生运动会上第—次将五星红旗放飞到最高领奖台上。同样是2005年,在全国最大规模的全运会上,清华一举拿下女子800米、男子800米和女子1500米三金,轰动全国。胡凯获得中国体育最佳荣誉——劳伦斯全国十佳运动员新人奖。2008年,我校刘青、李翔宇、胡凯还有射击队的曹逸飞以及北大田径的刑衍安作为在校普通大学生参加了北京奥运会。第二年,李翔宇蝉联第11届全运会男子800米项目冠军。

至此,体教结合的“清华模式”开始受到社会广泛关注。

“清华制造”跨入新世纪

在体教结合的“清华模式”下,一大批体育优秀、全面发展的大学生运动员涌现出来。“眼镜飞人”胡凯正是其中的代表人物。

2008年8月21日晚,中国男子4×100米接力历史性闯入奥运会决赛!图为胡凯在代表中国队比赛后向观众示意。图片来源:新华社

2001年冬天,这位仅仅接受过3个月体育训练的高三男孩,凭借优异表现拿到清华冬令营选拔大会唯一一个男子短跑特招名额,同年高考也取得超出山东省本科线20多分的成绩,走进清华大学。

此后,第23届世界大学生运动会男子100米冠军,第4届东亚运动会男子100米冠军,国际田联大奖赛100米冠军,北京奥运会男子100米进入第二轮、男子4×100米接力决赛……一个个新记录、新历史,胡凯在清华创造着一个又一个奇迹。

在取得接二连三令人瞩目的体育成绩的同时,他还一口气拿下经管学院学士、硕士和博士三个学位。“我特别享受自己的双重身份,既是运动员又是学生。我觉得清华给予我的人文环境非常宝贵,能在这里接受全方位的综合教育,更好地提高自身的文化水平和悟性。”胡凯说。

从2010年开始,胡凯担任清华体育代表队辅导员,负责体育代表队党建工作。事无巨细,他尽职尽责,尊重每一位同学的个性,完善学生沟通机制,得到了同学们的信任和爱戴。博士毕业后,胡凯进入校团委工作,主要负责团委体育代表队和文体部相关工作。脑子活、业务熟、工作认真,是同事和同学们对他的一致评价。

学校体育部主任刘波评价他说:“胡凯是清华园里一位‘跨时代的人物’,在同学中具有很大的影响力和很好的表率作用。这不仅体现他是中国高校里真正意义的、第一位被广泛认可的优秀学生运动员,而且在体育、学术、社会工作三方面全面发展,非常符合清华传统,是一位典型的清华人。”

胡凯并不是孤例,在清华田径队有许多和他成长路径相似的学生运动员。

2013年国际田联世界田径挑战赛(北京站)上,清华大学田径队队员王宇以2.33米的成绩获得男子跳高冠军,并达到莫斯科田径世锦赛A标。图为王宇在夺冠之后起身庆祝。新华社记者 李颖 摄

跳高小将王宇在报考清华附中马约翰体育特长生班前同样没有接受过系统的专业训练,但1米85的身高跳出了1米9的高度显示了他超常的跳高天赋。来到大学后,清华独特的“体教结合”理念为他提供了全面发展的平台。

在王宇身上,同样充分体现了“体育优秀、全面发展”的特质。他曾先后获得全国大学生运动会冠军、世界跳高挑战赛(捷克站)冠军、世界田径挑战赛冠军、第12届全运会冠军等荣誉;与此同时,他也和大多数清华学子一样,面临着学分绩的压力,考试周也要“泡”图书馆上自习甚至“刷夜”通宵学习。

和很多专业运动员不同,在教练王嘉陵看来,王宇最有优势的地方不是他的身体素质,而是他“脑子灵,有悟性”。他善于钻研思考,也善于总结表达。“我是理科生,跳高运动和许多物理知识有关,比如助跑时跑弧线,其实是用了向心力的原理,起跳和惯性、重心也有关,把物理的知识融进去思考动作的本质,教练教技术时就吸收得很快。”王宇说。

“从‘鸟巢’几万人的欢呼声中走出来,回到清华时,发现还是一个人,背着包,默默无闻,你会觉得,这是一种升华,也是一种沉淀。”王宇在偌大的清华园里,汲取着成长的厚度与力量,胜不骄败不馁,沉稳有数、成熟自信。

从胡凯到王宇,清华田径队跨过了世纪的节点,“体教结合”、“自主培养”的学生运动员培养和管理模式也越发成熟,一批批运动员承前启后,犹如雨后春笋,蓬勃而发,他们矫健的身姿,从清华出发,在高手云集的赛场上成为明亮的风景。

经过多年发展,清华田径队保持着优良传统和高水平,在全国高校产生很大影响力,曾在首都高校田径运会上连续取得14届冠军,从2010年至今再次取得5连冠,保持多项首都高校田径运动会和全国大学生田径锦标赛纪录。

清华田径队目前有队员83名,参与44个田径项目,教练14人。剖析清华坚持自主培养学生运动员并取得优异成绩的原因,刘波表示,优势关键还在于人。与大多数高校对高水平运动员的“拿来主义”和“外放式培养”形式不同,清华一直强调“清华制造”这个词。这些学生运动员悟性好,对技术和训练有很好的理解,在清华所受的高等教育为他们打开了眼界,为长远的发展奠定了基础。此外,清华还拥有一支过硬的教练员队伍。教练曹振水每年冬夏两季带队外出集训,连续十几年不曾在家过春节,胡凯教练李庆作为获得德国哥廷根大学体育科学研究所博士学位的海外体育学博士,将科研和训练结合在一起,把世界先进专项技术和训练方法带到国内,开展科学训练。他们忘我的敬业精神和专业素养为田径队长久稳定的发展奠定了基础。

此外一套成熟的学生运动员管理和培养模式为清华田径队的发展提供了制度保障。清华的学生运动员在文化课教学上统一由经管学院进行管理,与其他学生同吃同住同样上课。体育部和校团委相互配合各有侧重,体育部在招生、训练、竞赛等,团委在评奖、评优、服务保障等方面,充分发挥各自优势。而这些优秀的运动员就像是这“两条线”上交叉结出的累累硕果。

作为经体班班主任、经管学院副教授赵冬青对这批有点“特殊”的学生格外关爱,“他们很聪明,很少翘课,也很有毅力。他们的学习基础参差不齐,因此在教学时更加侧重实务教学和分析写作能力,例如通过案例分析,锻炼他们搜集资料、发现、归纳、提炼、成文、总结的能力,经过一段时间的训练,他们总能带给你惊喜。”

滕海宁和他的教练曹振水

从“鸟巢”回到学校的滕海宁又来到东操,每天下午3点到6点是照例专业训练的时间,接近日落,着了火似的晚霞熏染了半个天空,他坐在红色的跑道边,把头埋在膝盖间,想象着塑胶跑道的颗粒在脚底摩擦时翻滚着。几天前的那场比赛,从备赛、热身、起跑、跟跑、加速、冲刺,到得知自己打破国内纪录在休息室身体瞬间放松倒地,历历在目。

滕海宁2010年来到清华,教练曹振水评价他是“一匹烈马”。之前在辽宁省队训练的他,在东北冬日的早晨,室外接近零下30度,晨训两三个小时跑得浑身冒白汽。在他以前的生活里,训练是生活唯一的主题,拿名次是人生唯一的目标。

“清华开启了我另外一种成长模式,也成为我人生的一次全新转折。”滕海宁说,“相比省队单一枯燥的训练,清华将学习文化课知识和体育训练交叉进行,并根据每个人的不同情况制定个性化辅导,系统科学训练非常有效。”几年来滕海宁收获的不仅是越来越扎实的耐力、力量和强度,还有知识、信念和勇气的全方位提升。

滕海宁宿舍的墙上写着一句话:“你要接受失败,你要总结失败,才能战胜失败。”作为我国最优秀的男子800米运动员,他曾经“战无不胜”地拿遍了国内该项目几乎所有赛事的冠军,直到2013年全运会。

在2013年全运会男子1500米决赛中,赛前被视为夺冠大热门的滕海宁排名倒数第一。这一结果使滕海宁承受了巨大压力,强烈的自责导致他连续失眠,甚至一度产生了退役的想法。

从云端狠狠跌落的他,回到清华后,在体育部、团委老师的开导下,心情逐渐得到疏解。他选修了一门心理课,图书馆成为他最喜欢的去处。通过与老师们谈心,看书,心越发沉静。“我渐渐明白凡事都要拿得起、放得下,不能自甘消沉。失败不可怕,站不起来才更可怕!我应该从头开始,重新证明自己!”

回忆起那段灰色的日子,滕海宁已经把它当成了一段特别美好的经历。“我越来越感觉到,与省队相比,清华能够让我学到更多的东西。在省队的我也许是一头‘野马’,但进入清华后,我发现自己有了思想,喜欢静下心思考。这是清华给我的最宝贵的财富,能够帮助我走得更远。”

在挫折中成长的他,如今更爱这片训练场地,心态也越来越成熟,更加纯粹的享受比赛和奔跑在风中的乐趣。“我每天都会在这里跑跑停停,甚至觉得自己的脉搏都与它那么一致。心情低落时,我也会来这里,安静地走一走,让自己思考、沉淀。这里,就是我的舞台。”

曹振水眼看着爱徒滕海宁的成长十分欣喜。“训练讲究科学,这是我们在学校训练的长处。我们不是和别人比训练时间、比消耗,而是要结合运动项目的特点合理训练。训练要靠悟性。训练是科学,更是原则,靠感觉掌握,而不是生搬硬套,每个运动员的特点都不同,因材施训太重要了。”在训练场地,滕海宁曾经和曹振水发生过很多次外人看来有些“激烈”的冲突,滕海宁说只有这样的方式才能让自己确信这是正确的方式,曹振水为了“驯服这匹烈马”软硬皆施,而私下里,两个人好得和爷俩一样。

滕海宁破了纪录后,曹振水湿了眼眶。“这些年带了这么多学生,有热烈盈眶过,也有潸然泪下过。失败也是成长的过程,不经历这个就成长不了。再努力一下,咬咬牙,就接近了。我们跑中长跑的,没别的,就是要咬咬牙。”

“很多人都谈清华精神,我不太会说,我想可能指的是爱国奉献、追求卓越、精益求精、团队合作,这精神还要落到行动上,吃进去,吸收成我们的肌肉与骨髓和我们的思想。”年近50的曹振水还在和运动员们奔跑在路上,他动情地说,“清华的精神和田径的传统让我不能停下来看风景,我想再爬得高一点。我们还有下一步的目标,滕海宁也在成长,等到能安心停下来看风景的那天,我们一起去西藏。”曹振水说。

编辑:襄桦