重温新中国建设历程 感悟强国梦理想情怀

——清华大学组织青年教师赴四川社会实践

清华新闻网9月16日电(记者 悸寔 李晨晖 摄影 方锶)“站在半个多世纪后的今天回首,在当时艰苦条件下提出和实施‘三线建设’显得格外悲壮。由于‘三线’选址遵从‘分散、隐蔽、靠山’的原则,按照西方经济学教科书上的理论,这几乎是一次不可能成功的工程。”经历了一场深刻的“新中国建设史”教育的经管学院助理教授罗文澜这样感慨。8月28日至9月1日,他和全校27名青年教师一起,参加了由学校党委宣传部组织的赴四川社会实践,了解新中国成立70年来的建设发展成就,调研党情国情社情,感悟党的初心和使命。

在为期5天的紧张行程中,校党委书记陈旭与青年教师们一同在清华四川能源互联网研究院调研并座谈交流。实践队伍先后走访了西南科技大学、中国工程物理研究院(九院)、中国两弹城,调研了航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国东方电气集团有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司,参观了都江堰水利工程、北川地震遗址区、5·12汶川特大地震纪念馆,经历了一段难得的发现之旅、寻根之旅、感悟之旅、振奋之旅。

发现·走进“三线建设”历史

上世纪中叶,在党中央、毛主席“备战备荒为人民”“好人好马上三线”号召下,来自五湖四海的建设者奔赴祖国大西南,用血汗和智慧支援“大三线建设”。此次清华青年教师们走访的成飞集团、东方电气集团、长虹集团以及中物院(九院)等,都始于“三线建设”时期。

其中,成飞集团是国家“一五”计划156个重大建设项目之一。60多年来,一代代成飞人啃“最难啃的骨头”,攻“最难攻的难关”,现已成为我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。

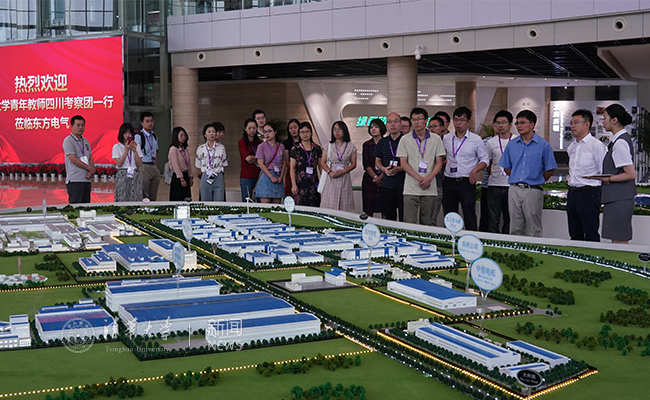

参观东方电气集团总部

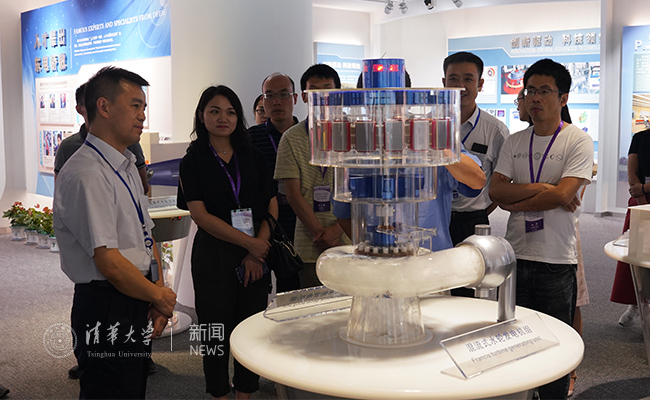

位于成都的东方电气集团和位于德阳的东方电机公司也创建于1958年。经过60多年的发展,东方电气已经成为“水电、火电、核电、气电、风电、太阳能”六电并举的发电设备大户,并在部分技术的研发方面居于世界前列。在这里,青年教师们同样见到了不少清华校友,包括在技术攻关上大有建树、成长为公司管理人才的水利系校友梁权伟;有领衔担任水轮发电机创新项目的电机系2002级校友刘政。刘政作为“年轻的老师傅”,目前还带领今年刚入职的自动化系学弟工作,他在微信里回复说:“真心希望,在中国大工业腾飞的时候,能看到越来越多咱们清华人的身影。”

参观东方电机展示馆

长虹同样创建于1958年。沿着精心设计的展厅,青年教师们漫步走过半个多世纪的历史长河,发现了解长虹响应国家发展需要、持续变革创新、实现从军工到民用再到智能科技企业的华丽蜕变。青年教师们多是长虹产品的用户,却第一次深入了解长虹集团的奋斗史。看到一个个理念设想、设计应用走出实验室变成产品和服务,看到长虹一步一个脚印发展成为电子领域的方案整合者、终端产品供应商和核心器件提供商,大家由衷感叹长虹人筚路蓝缕的不易。

在四川长虹听取董事长赵勇介绍集团战略

物理系刘永椿等人在感言中表示,这些大型国企是新中国在航空、能源、信息、核工业等关键领域的重要战略部署。他们始终走在国家建设前列,不懈奋斗、持续创新,铸造大国重器,为国防建设、国民经济发展和人民生活提升作出了重要贡献,是党和国家伟大事业的中流砥柱。

寻根·追踪“绵阳分校”足迹

“到达位于绵阳的西南科技大学时,已经下午6点多了。尽管天有微雨,但大家的心情都很兴奋,因为我们即将前往传说中的‘清华楼’。这里曾经是清华大学绵阳分校,是我所在办公室退休的张老师当年天天念叨的绵阳分校,是蒋南翔校长亲自选址、清华师生一砖一瓦盖起来的绵阳分校……”自动化系任艳频老师在实践日志中写道。

冒雨走过一段上山路,辗转见到红砖高墙、绿藤蔓绕的清华楼时,青年教师们谁也没有说话,大家的心仿佛一下子回到了那个火红年代。在楼前的小广场前,“南翔选址”“艰苦建校”“全面发展”“风采犹存”“继往开来”的一组系列浮雕,静静地述说着清华人在祖国大西南的这段不平凡历史。据介绍,1965年,为了三线建设需要,中央决定4所著名大学启动内迁。清华大学蒋南翔校长来到四川绵阳,选定了龙山下涪江边的青义灯塔公社为校址。接着,建筑系8位老师带着两届毕业生来绵阳设计分校校舍。从1965年春天起,在前后500多位清华师生直接参与下,代号为651信箱的清华大学绵阳分校开始动工修建。1969年末,651工程更名为201信箱。1970年春,清华大学无线电系的几百名教职员工,首批进入清华大学绵阳分校。

在清华楼纪念碑前合影

从1970年起,上千名工农兵大学生先后走进了绵阳分校,首批学员中不乏中央领导们的子女;老师们则多是五十年代的清华毕业生。西南科技大学党办主任王姮激动地回顾了与清华自动化系吴佑寿院士交往的点点滴滴。她说,当年吴院士一到绵阳分校,就拿出厚厚的讲稿,争分夺秒地把学生叫过来讲课,真是“能多讲一点是一点”。分校草创时期条件异常艰苦,当年的青年教师们没有教材就自己编,没有实验设备就自己造,师资不够就四处调,带着学生进工厂、到部队、下农村,“学生睡上铺,老师睡下铺”。在艰苦的环境中,绵阳分校的师生做出了包括光通信机、川沪输气管道在内的许多重要成果,催生出我国第一个激光测距仪、第一套数字通信系统,培养出包括教育部原副部长吴启迪教授在内的1000多名优秀人才。

了解西南科技大学规划建设

王姮说,2008年汶川特大地震,龙山另一侧的西南科技大学新校区受到很大破坏,而龙山这一侧的绵阳分校旧址建筑奇迹般地毫发未损。2009年,绵阳分校校友在“清华楼”前立了一块的石碑,上面镌刻着“涪水激,自强不息。蜀地坤,厚德载物”。勒石无声,在绵绵细雨中述说清华人的一段火热历程。

感悟·触摸“报国强国”情怀

在川期间,青年教师们参观了位于梓潼的中国两弹城和位于绵阳的中国工程物理研究院。1969年中国工程物理研究院(九院)院部机关从青海搬迁至梓潼,“两弹一星”功勋奖章获得者于敏、王淦昌、邓稼先、朱光亚、陈能宽、周光召、郭永怀、程开甲、彭桓武等杰出科学家,以及张爱萍、李觉等开国将军都在此留下了一段光辉岁月。

走进中国两弹城

一条条大标语、一幅幅老照片,保存完好的大礼堂、将军楼、邓稼先旧居、战备防空洞遗址……每一位参访者都切实感受到那段红色岁月的厚重。尤其让深圳国际研究生院讲师刘峰等人感触颇深的是,在两弹城精英门上写着邓稼先的豪迈诗句:“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。”为了祖国的安全稳定,无数科研工作者和革命先辈,抛家舍身、隐姓埋名,扎根荒原、驻守密林深山,用青春、汗水乃至生命铸就起“两弹一星”精神,支撑起了中华民族的钢铁脊梁。

缅怀邓稼先同志 重温入党誓词

在绵阳科技城中国工程物理研究院,政治部副主任、党委宣传部部长韩长林以“两弹精神永放光芒”为题作了报告。他说,“两弹一星”研制者们高举爱国主义的旗帜,怀着强烈的报国之志,自觉把个人的理想与祖国的命运紧紧联系在一起,把个人的志向与民族的振兴紧紧联系在一起。面向未来,作为中国唯一的核武器研制生产基地,作为我国战略核威慑能力的保障支撑,中物院将始终秉持“铸国防基石,做民族脊梁”的核心价值,“为国家争光、为民族争气”“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。如今,每年都有数十位清华校友加入九院的队伍行列。

参观中物院建设发展历程展览

经管学院罗文澜一边参观学习、一边深入思考,为什么西方理论上无解的“三线建设”在中国却成功了,并在半个多世纪后仍为中国的经济发展和政治稳定提供支持?原因在于教科书上的理论严重低估了“人”这一最活跃要素的关键性影响,而这次实践中的点点滴滴再次印证了这一点。

一路走来,共和国缔造者、建设者们的爱国之情、报国之志、强国之梦,始终萦绕在大家心怀、始终让人心潮澎湃。无论是成飞集团“航空报国,航空强国”的理念,还是集团门口“祖国终将选择那些忠诚于祖国的人,祖国终将记住那些奉献祖国的人”的大幅标语;无论是东方电气“求实、创新、人和、图强”的企业文化,还是长虹集团“以产业报国、民族昌盛为己任”的响亮口号;无论是“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的两弹一星精神,还是“万众一心、众志成城,不畏艰险、百折不挠,以人为本、尊重科学”的抗震救灾精神,都让广大教师们深刻感受到,“伟大的事业产生伟大的精神,伟大的精神成就伟大的事业”。

振奋·激励“担当作为”斗志

本次实践活动得到了清华四川能源互联网研究院的大力支持。校党委书记陈旭与青年教师们一同调研了四川院的建设发展成果并座谈交流。陈旭表示,本次社会实践深入三线建设现场、厂矿企业一线,既学习了解古代中国人在四川改天换地、兴修都江堰等水利工程的伟大创造,也调研当代建设者投身国民经济建设一线、面向世界着眼未来的伟大实践;希望青年教师们珍惜机会,深入学习新中国成立70年来的建设发展历程,深入感悟我们立党立国的初心和使命,不断提升自己的视野和格局;希望青年教师们加强交流互相启发,共同思考如何做好立德树人工作,练就过硬本领,勇于担当作为,立足岗位为国家建设作出应有的贡献。

校党委书记陈旭与青年教师们合影

在天府新区参观易冲半导体有限公司时,青年教师们问起当前的中美贸易摩擦对公司的影响。公司负责人的一句话让大家印象深刻:贸易争端影响难免,但对推动中国企业走自主创新之路来说,很可能是“利大于弊”。在长虹集团,清华机械系校友、长虹集团董事长、党委书记赵勇召集公司多位清华校友与大家座谈交流,畅谈了集团发展战略和未来前景,结合集团改革发展实际给大家上了一堂生动的“形势与政策”教育课。他说,中美贸易摩擦给长虹人、中国人“揭了两个短”:一是在高端器件和基础软件方面的技术之短,二是对技术分工和资源分布全球化抱理想主义的观念之短。只有把握人才建设这个关键,理性判断和合理布局,就一定能战胜各种风险挑战。

共同畅想天府新区规划发展前景

在北川,老县城满目疮痍、一片沉寂,残垣断壁仿佛在诉说着自然灾害的刻骨伤痛;在对口援建的永昌新县城,大家则看到车水马龙、人来人往,亭台楼宇、花草树木在微风中欣欣向荣。在北川曲山镇的5.12汶川特大地震纪念馆,一幅巨大的标语“任何困难都难不倒英雄的中国人民”,读来让人潸然泪下、荡气回肠。

在夏末秋初的天府大地,清华青年教师们一起走过蜀山川江,回顾了新中国70年的风雨历程,缅怀了无数热血青年响应国家号召、奠定国防基石的豪情壮志,接受了一场深刻的精神洗礼。很多教师在总结交流时说,面对当前错综复杂的国内外形势,回望历史、展望未来,我们信心满怀,我们有能力扛过先辈们誓死捍卫的旗帜,“撸起袖子,扛起把子,挑起担子,迈开步子”,继续书写民族复兴的绚丽篇章。

编辑:李华山

审核:周襄楠