清华新闻网11月17日电 日前,清华大学国家金融研究院民生财富管理研究中心针对我国各地政府发放消费券的特殊背景、发放情况和设计特征进行了梳理,并探究了影响消费券发放决策的潜在因素。

受疫情冲击,今年消费疲软,一季度国内社会消费品零售总额同比下降19.0%。为促进国内消费,在国内疫情基本得以控制之时,各地政府相继出台各类消费券,充分发挥政府“有形的手”的作用,拉动内需,复苏经济。

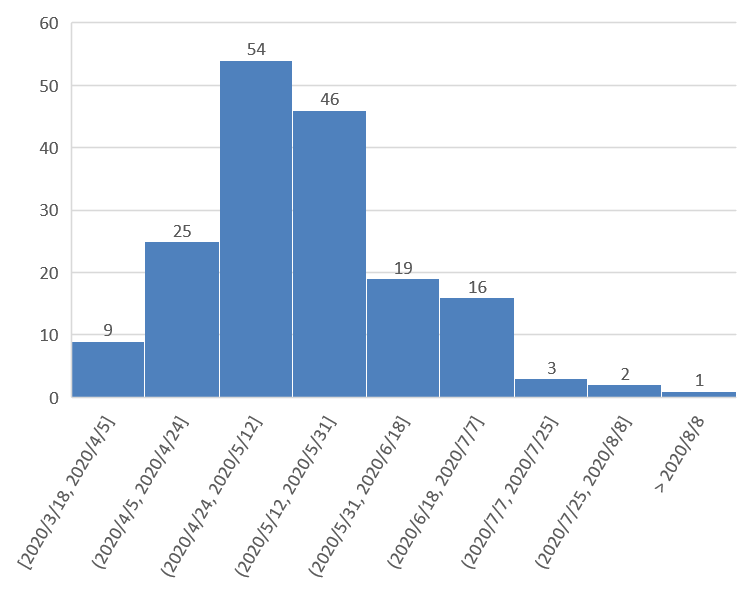

我国各级政府对消费券政策的响应积极而有力。统计数据表明,截至2020年6月,我国已有14个省市级政府发布了消费券政策,主要集中在东部和南部地区;与此同时,我国共有155个地级城市推行消费券政策,主要集中在中北部和东南部地区。与省市级消费券政策一致,4月是地市级政府发布消费券政策的高峰时期,共计有95个城市。

与此同时,各城市发放消费券的力度不尽相同。根据地级市的统计数据,发放消费券总额小于5000万元的城市共计有93个,占比74%;发放消费券总额在5千万~1亿元和大于1亿元的城市数量分别为11和22,占比分别为8%和18%。结果表明,近九成地级市消费券发放总额占2018年当地财政收入总额的比例不足0.5%;仅有3%地级市的这一比例超过了1%。从省级城市发放面额总量数据来看,浙江省和北京市发放消费券的总额最高,分别为2.2亿元和122亿元。

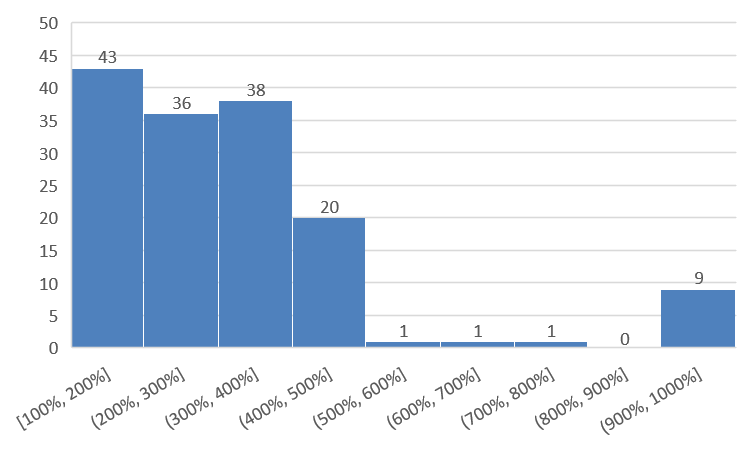

在消费乘数和抵扣面额方面,报告显示,大部分地方政府消费券在设计时,不同面额消费券的“预期杠杆”是相等的;但也存在部分地方政府不同面额的消费券所对应的“预期杠杆”并不相等。例如鄂州市的消费券抵扣规则为“满30减10,满50减20,满100减50”。在符合条件的149个省市级政府中,绝大多数省市级政府消费券的杠杆率在100%~400%内。

不同省市“最小杠杆”分布

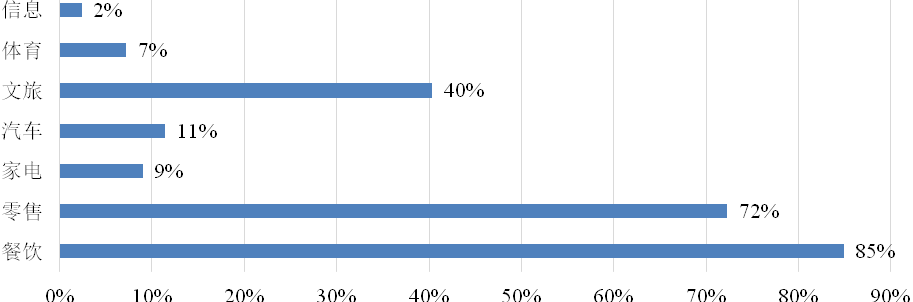

根据疫情期间以来的消费券发放情况,其品类主要包括餐饮、零售、文旅、汽车、家电、体育、信息等七种。其中,餐饮消费券是所有披露了具体品类的省市级政府中占比最高的,共有141个地方政府选择发放,占比为85%。整体来看,我国各地发放的消费券在使用人群上以本地市民为主,多数消费券同时也面向在市内工作学习、观光旅游外来人员。

各品类消费券的数量占比情况

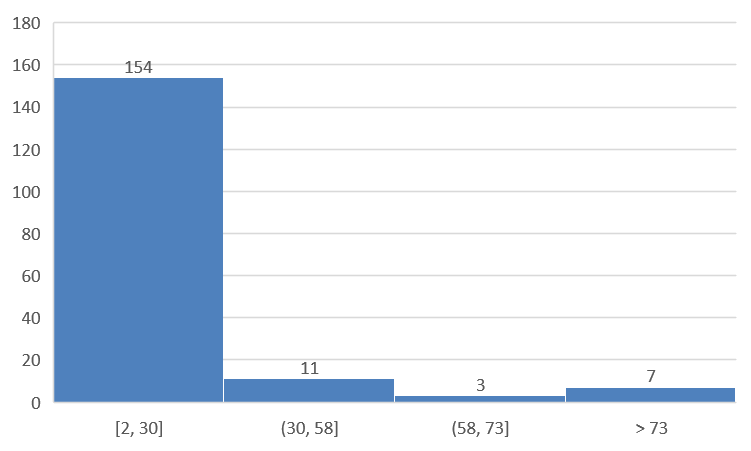

由于消费券是短期调节手段,为刺激消费尽快反弹,大部分省市级地方政府都将消费券的有效期设置得较短。从时长来看,有效时长小于或等于一个月的消费券共154轮,占总样本88%;从截止日角度来看,共有134轮消费券截止于2020年5月31日前,占整个样本的77%,说明各省市级地方政府在设计消费券时,都希望其乘数效应尽早启动,进而带动地方经济发展。

消费券有效期时长分布

消费券有效期截止日分布

本报告以消费券发放总额和消费券“最小杠杆”作为因变量进行回归分析,结果表明,我国发放消费券的省市级地方政府在设计消费券的发放总额时,更多地考虑了自身财政实力。财政自给率越高的地方政府,所发放的消费券总额显著更高。

与此同时,消费券的“满减”门槛与地区经济发达程度也拥有较强的解释能力。一方面,财政自给率与“最小杠杆”显著负相关,这表明控制想要拉动的消费目标不变,财政状况较好的地方政府对“乘数效应”的依赖程度较小,更可能采用直接发放金额接近消费目标的消费券;另一方面,人均GDP与“最小杠杆”显著正相关,一种可能的解释是地区经济越发达,人均消费能力更强,因而从企业大数据部门的“用户画像”或者网上问卷调查反映出来的消费意愿更强,居民能够接受“杠杆”更高的消费券。

报告原文:

http://www.pbcsf.tsinghua.edu.cn/upload/default/20200910/d636e8047a61508fb666c4385a6afa9d.pdf

供稿:金融学院

编辑:李华山

审核:吕婷