清华新闻网10月20日电 应对气候变化和抗击新型冠状病毒疫情是当前人类可持续发展的重大挑战。人类燃烧化石能源产生的二氧化碳排放是气候变化的最主要驱动因素,而随着新冠疫情的全球暴发,人类活动呈现大规模缩减的趋势,一些国家和地区的工业生产和能源消费下降了近30%,对全球能源使用和二氧化碳排放造成影响。

为及时反映新冠疫情后的全球碳排放变化,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)刘竹副教授研究组联合27家国内外单位,基于多部门高时空分辨率数据观测人类活动强度变化,构建了全球首个近实时碳排放数据库,并揭示出新冠疫情造成了历史上人类活动二氧化碳的最大减排量,其短期下降幅度超过第二次世界大战及2008年金融危机时期。通过对人类活动碳排放的近实时监测,将可能使减排政策调整的响应时间大大缩短。研究结果以“全球二氧化碳排放的近实时监测揭示了新冠疫情大流行的影响”(Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic)为题发表于《自然·通讯》(Nature Communications)上。

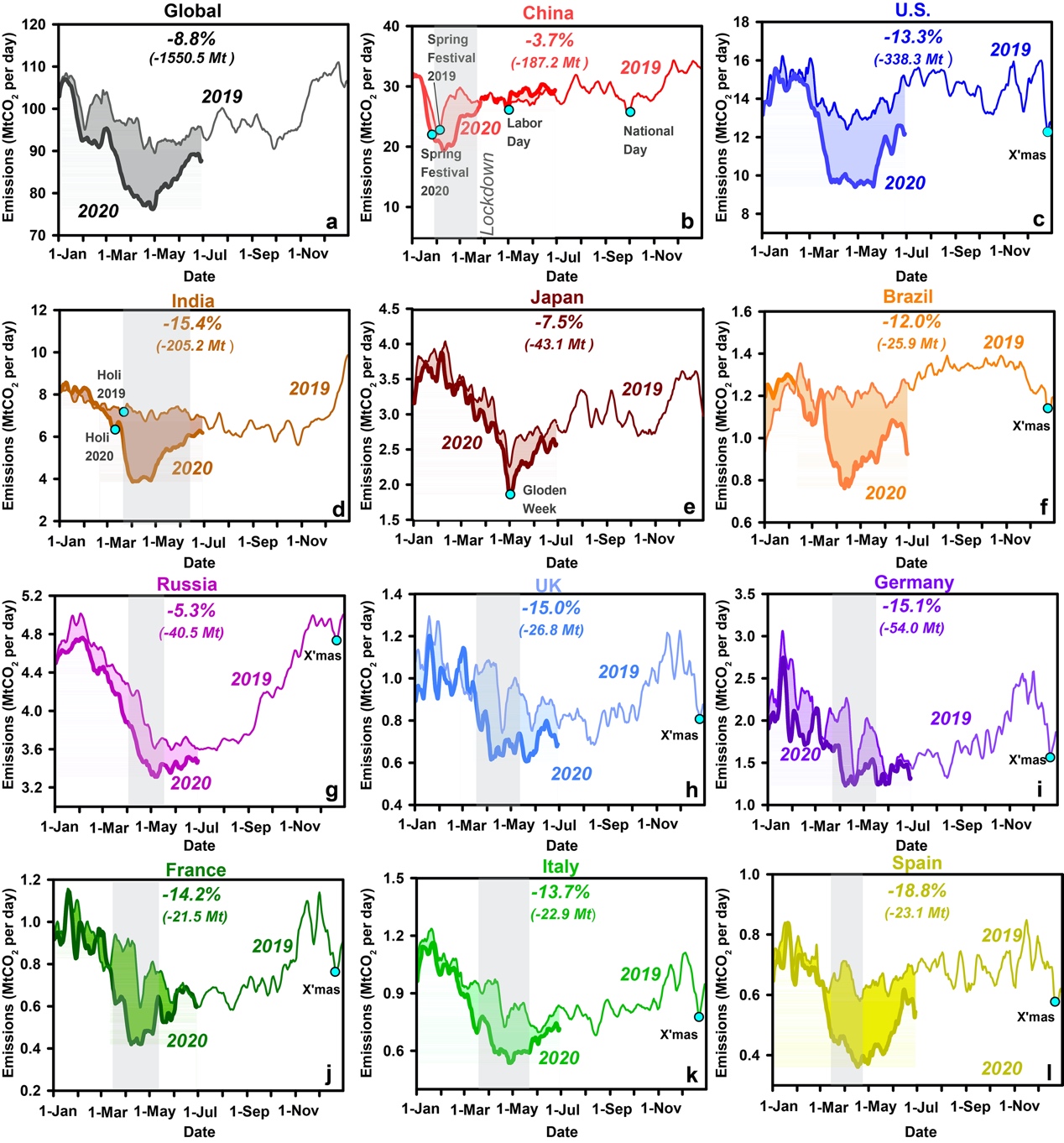

2019年至2020年上半年全球及主要国家二氧化碳排放量变化趋势图

研究通过对全球31个国家的电力生产情况、416个主要城市的交通拥堵指数、航班飞行数据、62个国家的工业生产、206个国家人口加权的全球地表温度等近实时数据的分析,构建了世界上主要国家的电力、工业、地面交通、航空、国际航运和居民消费等领域2019年至今的实际日二氧化碳排放数据。

研究显示,2020年上半年,全球范围内人类活动二氧化碳排放量同比减少15.5亿吨,降幅达8.8%,减排量超过第二次世界大战时期以及2008年金融危机时期。分领域来看,受各类限制出行政策的影响,交通部门二氧化碳排放量变化最大。

受新冠疫情影响,2020年上半年人类二氧化碳排放量创纪录下降

研究表明,自2020年3月中旬新冠疫情在全球范围内出现以来,各国二氧化碳排放量均受到不同程度影响。2020年6月,疫情情况得到一定程度的控制,各国的社会经济活动以及碳排放量开始逐渐恢复。为实现疫后的“绿色复苏”(既复苏经济,又能促进气候目标的实现),必须尽快监测到结构性变化,以识别并修正效率较低的策略。本研究建立的全球实时碳数据库,将有助于更加灵活和及时地进行碳排放管理,缩减了政策调整的响应时间,为全球科研工作者和政策制定者提供借鉴和参考。

中国碳排放数据库(China Emission Accounts and Datasets,简称CEADs)团队清华大学地球系统科学系刘竹副教授为论文的第一和通讯作者,法国科学院院士法国环境与气候科学实验室Philippe Ciais教授、清华大学地球系统科学系博士生邓铸为文章的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、北京市自然科学基金和求是基金会的支持。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18922-7/

供稿:地学系

编辑:李晨晖

审核:程曦