清华大学药学院张永辉课题组发文揭示疫苗佐剂研制新靶点

清华新闻网9月28日电 9月27日,《细胞》(cell)期刊在线发表了清华大学药学院张永辉课题组题为《甲羟戊酸通路是新的疫苗佐剂制药靶点》(The mevalonate pathway is a druggable target for vaccine adjuvant discovery)的药学研究论文,首次发现甲羟戊酸通路可作为新型疫苗佐剂的理性设计药物靶点, 并阐述了具体的分子作用机制。

佐剂是疫苗的一部分,能帮助疫苗更快速、持久地产生免疫应答。在现代疫苗的研发中,佐剂有着不可或缺的作用。但是到目前为止,美国食品药品监督管理局批准上市的佐剂只有铝佐剂,MF-59,AS03以及AS04等几种。新型佐剂研发的窘境一定程度上归咎于业界对佐剂的作用机理缺乏了解,这也导致佐剂开发的新靶点也严重缺乏。

甲羟戊酸通路是细胞代谢的重要途径之一,它调控胆固醇的合成以及小G蛋白的翻译后异戊烯化修饰。甲羟戊酸激酶是甲羟戊酸通路中一个非常重要的激酶,甲羟戊酸激酶的突变会导致一种名为甲羟戊酸激酶缺乏症的自身免疫疾病。甲羟戊酸激酶缺乏症的病人会表现出体内发热等免疫刺激症状。基于这一观察, 清华大学药学院张永辉团队提出抑制甲羟戊酸通路刺激免疫应答这一设想。

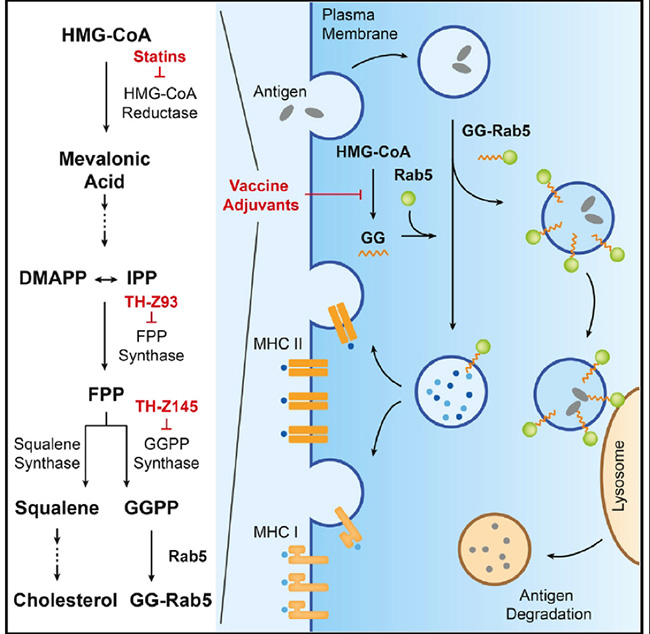

甲羟戊酸通路抑制剂作为疫苗佐剂的机制示意图;减少该通路代谢产物能使抗原在抗原递呈细胞中有较多保留

甲羟戊酸通路是被广泛研究的代谢通路, 已有他汀类及双膦酸类药物被广泛应用于降胆固醇及抗骨质疏松。张永辉团队通过系统的药学研究,发现亲脂性的他汀类药物以及理性设计的双膦酸类药物在小鼠中都有很好的佐剂效果,并揭示其作用机制与胆固醇的调节无关。

团队进一步发现,这些药物的佐剂作用机理不同于作为危险信号、激活免疫细胞的传统佐剂机制,而是一定程度上通过影响抗原递呈细胞中小G蛋白的翻译后异戊烯化修饰,从而提高抗原在抗原递细胞中的停留时间,提高抗原递呈能力而产生佐剂效应。甲羟戊酸通路的抑制剂能够增强了机体Th1和细胞毒性T细胞的免疫应答,在多种肿瘤模型中表现出良好的抗肿瘤效果,且和免疫检查点抗体具有很好的协同作用。

该项药学研究是为数不多的基于已知临床疾病表型,发现药物设计新靶点并进行全新药物开发的案例。该研究让人们对传统的甲羟戊酸通路有了新的认识,同时也对疫苗佐剂的研发以及癌症免疫疗法提供了借鉴意义。

清华大学药学院张永辉研究员长期从事甲羟戊酸通路研究,为论文的核心通讯作者。该研究得到了清华大学许多其他课题组的协助:清华大学免疫学研究所石彦教授和刘万里教授、胡小玉教授在免疫机制研究、生物测试方面,邓海腾教授在蛋白组学方面及肽/MHC复合物定量研究方面提供了宝贵的指导和帮助。石彦教授和刘万里教授为本论文的共同通讯作者。张永辉课题组2016级博士生夏赟为文章第一作者、张永辉课题组博士后谢永华以及2015级博士生于正森为本文并列第一作者。张永辉课题组的博士生肖鸿颖,姜贵梅,周晓英,杨云云,李鑫,李丽平,韩帅及清华大学医学院、生命学院、中国军事医学科学院部分科技人员也参与了该研究。

张永辉研究员曾获得中国国家重点研发项目(2017YFA1014000)、国家自然科学基金(No. 81573270),清华-北大生命科学联合中心和北京结构生物学高精尖创新中心的资助。该研究得到了清华大学实验动物中心、生物测试中心、药学平台的大力支持。

供稿:药学院 编辑:华山 审核:襄楠