清华药学院肖百龙研究组发文揭示机械门控Piezo1离子通道的小分子激动剂及其激活机制

清华新闻网4月8日电 4月3日,清华大学药学院肖百龙研究组在《自然·通讯》(Nature Communications) 期刊发表了题为《机械门控Piezo1离子通道利用一条类似杠杆传递通路进行长程化合物及机械门控》(A lever-like transduction pathway for long-distance chemical- and mechano-gating of the mechanosensitive Piezo1 channel)的研究文章,报道了Piezo1通道的一类新型小分子化合物激动剂以及其激活Piezo1通道的分子作用机制。该研究不仅推动了对Piezo通道的药理学与分子机制的理解,也为进一步开发基于Piezo通道的小分子药物提供了研究方法和思路。

机械门控Piezo通道是在哺乳动物细胞中发现的首类机械门控非选择性阳离子通道。作为位于细胞膜上的机械力受体,其能够被挤压、牵张以及流体剪切力等不同形式的机械力所激活而引起阳离子进出细胞,进而诱发细胞兴奋以及进行信号传递。哺乳动物Piezo通道家族包含Piezo1和Piezo2两个成员。Piezo1在体内多种细胞组织中有表达,被证实参与血管发育与重塑、血压调节、红细胞体积调控以及上皮细胞的稳态等重要生理功能;而表达在初级感觉神经细胞中的Piezo2被证实承担着触觉和本体感受中的分子受体的功能。Piezo通道具有非常重要的生理、病理功能,也是重要的药物靶点。

肖百龙研究组致力于对Piezo通道进行深入系统的研究并取得了系列重要研究进展。研究组于2015年合作在《自然》期刊率先报道了Piezo1通道中等分辨率的冷冻电镜三维结构,揭示了其三叶螺旋桨状三维构造特征;2016年在神经科学重要期刊《神经元》(Neuron) 报道了Piezo1通道负责离子通透与选择性的孔道区模块以及负责机械力感受与传导的机械传感模块;2017年在《自然·通讯》报道Piezo通道的新型调控蛋白SERCA,并阐明了其对Piezo通道活性调控的作用机制;2018年合作在《自然》期刊报道Piezo1通道的高分辨率三维结构,揭示了其参与机械力感受与传递的的结构基础及关键功能位点,进而首次提出了Piezo通道以类似杠杆作用原理进行机械门控的精巧工作机制。

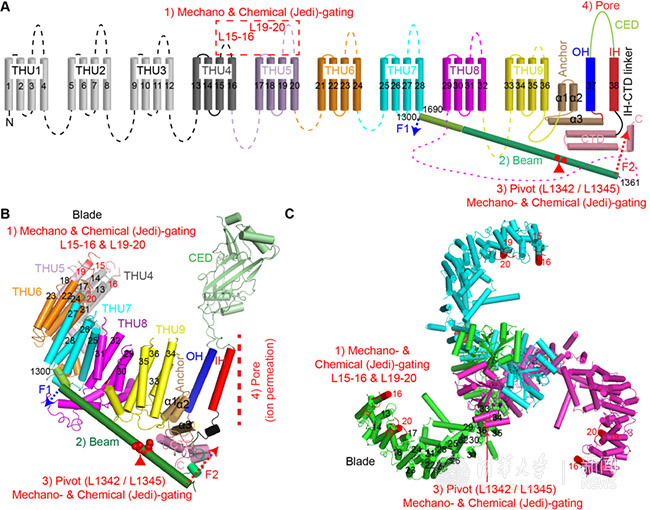

Piezo1通道利用杠杆原理进行化合物(Jedi)或机械门控的作用机制示意图。(A,B)由9个重复性的、以4次跨膜区为基础的跨膜螺旋单元(THU)所组成的38次跨膜区的拓扑结构示意图(A)及结构组成展示图(B)。(C)Piezo1通道的三聚体三叶螺旋桨状结构。参与机械力及Piezo1激动剂(Jedi)感受与传递的关键功能位点1-3组成分子内杠杆传递装置,从而将外周THU所感知的细微机械力或小分子化合物Jedi结合(F1,蓝色虚线箭头)有效传递并放大到用于控制中心孔道区开放的作用力(F2,红色虚线箭头),从而有效控制其通道的开放和选择性阳离子通透(图B,C)。

在肖百龙研究组最新发表在《自然·通讯》的这篇论文中,针对Piezo通道缺乏药理学工具分子这一问题,其研究组首先利用高通量药物筛选的方法鉴定发现了Piezo1通道的两个小分子化合物激动剂,取名为Jedi。利用Jedi做为工具分子并结合电生理膜片钳技术、Piezo通道的突变体的构建和功能检测、以及表面等离子共振技术进行蛋白和药物结合检测,发现Jedi结合在Piezo1通道外周桨叶(Blade)的胞外部分。有趣的是,Jedi与Piezo1结合后会利用Piezo1关键机械传感元件,包括胞外loop区域L15-16和L19-20以及胞内的长杆结构(Beam)上的L1342和L1345两个氨基酸位点,来远距离激活位于中心的负责离子通透的孔道区(图A-C)。

基于其研究发现,研究组提出了Piezo通道利用杠杠原理进行远程化合物与机械门控的作用机制假说(图A,B)。研究组认为,Piezo1通道利用由9个跨膜螺旋单位(Transmembrane Helical Unit,THU)组成的“通道外周桨叶”(Blade)作为机械力感受器,而其“长杆结构”Beam结构以L1342/L1345所在位点作为支点形成分子内杠杆传递装置,从而将外周跨膜螺旋单位所感知的细微机械力或小分子化合物结合(F1,蓝色虚线箭头)有效传递并放大到用于控制中心孔道区开放的作用力(F2,红色虚线箭头),从而有效控制其通道的开放和选择性阳离子通透(图B,C)。这一分子内信号传递通路与机制的揭示为后续开发Piezo1通道的小分子药物提供了重要线索。

肖百龙研究组生命科学联合中心博士研究生项目(CLS项目)2013级生命学院博士研究生王燕峰和2016级药学院博士研究生池少鹏为本文并列第一作者,肖百龙研究员为本文通讯作者。药学院的何伟、组连锁、饶燏及唐叶峰研究组提供了化合物文库进行筛选,郭会芳博士及祖连锁研究组的李广博士开展了Piezo1激动剂的合成。肖百龙研究组的王莉及赵前程博士也参与了该论文部分研究工作。

该研究得到了国家自然科学基金委和科技部科研项目以及清华-北大生命科学联合中心的资助,同时也得到了北京大学分子医学中心高通量荧光钙成像平台、清华大学药物筛选平台及生物医学测试中心蛋白质化学平台的技术支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03570-9

供稿:药学院 编辑:华山 晨晖