清华航院马寅佶助理研究员报道人体血压与脉搏波速度之间的新型耦合关系

清华新闻网10月29日电 近日,清华大学航天航空学院马寅佶助理研究员等在人体血压与脉搏波速度研究方面取得新进展,相关成果以《人体动脉血压和脉搏波波速关系》(Relation between blood pressure and pulse wave velocity for human arteries)为题发表在《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)上。该研究成果建立了人体血压与脉搏波速度之间的关系,该关系不依赖于传统模型中的血管小变形、薄壳假设,为无袖带血压监测提供了有前景的替代方案。

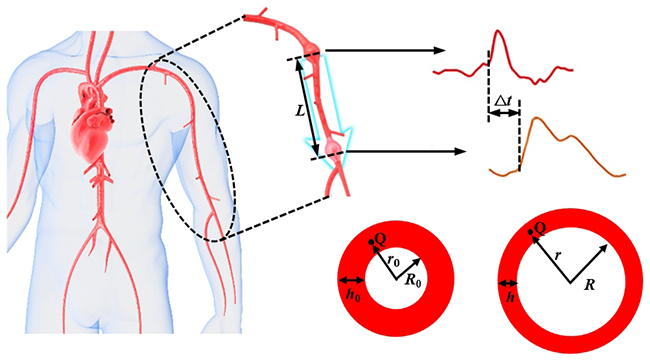

脉搏波在人体血管传播示意图

血压是人体关键的一个生命体征,会随着情绪状态、身体活动和健康状况而变化,全世界大约30%的人口患有与高血压有关的健康问题。传统测量血压的方法依赖于充气袖带,向手臂施加外部压力以阻止血液流动,通过释放该外部压力来确定收缩压和舒张压。但是,基于该方案的动态血压监测需要反复阻塞血流,有导致组织损伤的可能性,这使其测量间隔限制在15分钟以上,不能提供检测由运动或情绪变化等引起的血压波动所需的时间分辨率。

通过测量脉搏波速度进行连续和无袖带血压监测通常被认为是有发展潜力的血压测量技术,传统的Moens-Korteweg(MK)与Hughes方程将脉搏波速度与血压建立起关系。但是,MK方程涉及两个假设:动脉壁假设为薄壳;动脉的厚度和半径随着血压的变化保持固定。对于人类动脉,以上两个假设均可能不成立。此外,Hughes方程中血压和动脉壁弹性模量的关系则是完全经验的,没有任何理论基础。马寅佶等人基于动脉的超弹性本构,放松了MK方程中的两个假设,建立起了全新的脉搏波速度与血压之间的关系,通过体外实验验证了模型的正确性,并在人体血压范围内进行了简化,给出了形式简单的公式。

本论文是清华大学与美国西北大学合作的研究成果。清华大学为论文第一完成单位,清华大学马寅佶助理研究员和美国西北大学博士后崔正日(Jungil Choi)为本文共同第一作者。

论文链接:

http://www.pnas.org/content/early/2018/10/09/1814392115

供稿:航院 编辑:华山 审核:襄楠