清华新闻网11月17日电 第77届德国纽伦堡国际发明展于当地时间11月1日至3日举行。今年的展会吸引了来自21个国家和地区的发明家、企业及科研机构参加,集中展示540项前沿科技成果。清华大学参赛团队的10个项目在此次发明展中全部获奖,包括3项金奖(其中1项同时获得国际发明者协会联合会最佳发明奖)、6项银奖、1项铜奖。

戴小川团队与获奖证书奖章

生医工程学院戴小川副教授团队牵头的“零排异人机无缝融合脑机接口系统”项目获得金奖,并同时获得国际发明者协会联合会最佳发明奖。该项目聚焦植入式脑机接口临床转化的“安全性”与“稳定性”技术瓶颈,通过学科交叉创新,研发了“仿组织支架柔性神经电极”技术,使电子植入物能够与神经组织三维交融,避免了排异反应,在跨物种动物实验中实现了单神经元水平的长时程稳定信号采集,有效解决了领域内痛点问题。该技术已于2023年完成成果转化,授权合作企业开发了全自动电极植入机器人、高通量闭环电生理采集与刺激工作站及信号解析软件产品,实现了全栈式活体无缝融合脑机接口系统的产品矩阵投放,并与多家神经外科领域头部医院和相应团队合作推进临床试验,为植入式脑机接口技术在神经系统功能障碍重建、多模态人机交互、人工智能-生物智能融合等领域实现突破提供了底层技术支持。

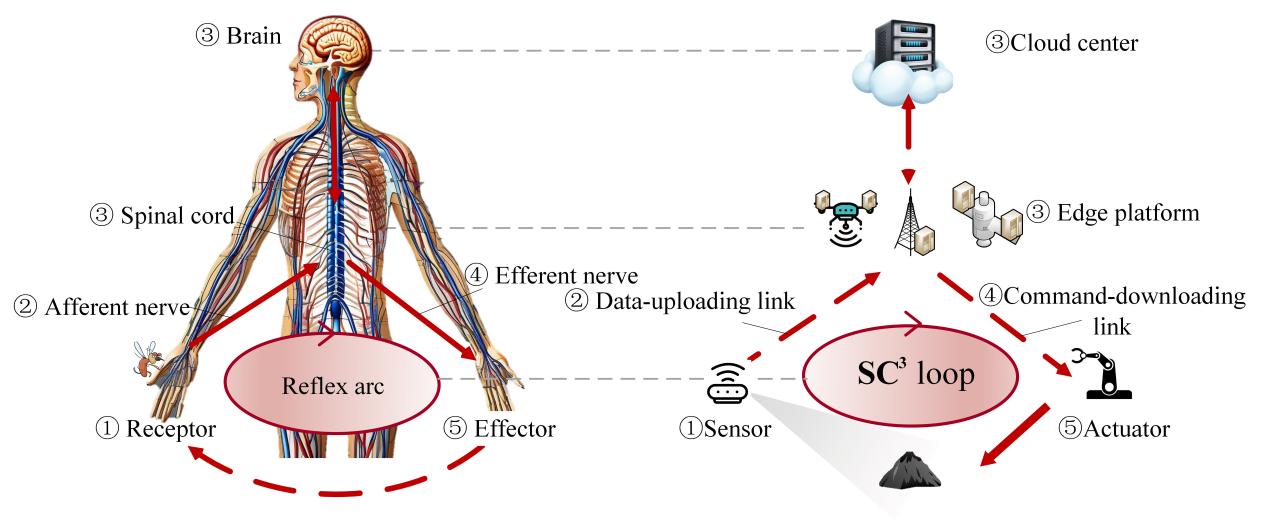

无人作业中的“感-传-算-控”闭环结构示意图

电子系、天基网络与通信全国重点实验室冯伟研究员团队的“面向无人作业的感-传-算-控闭环优化方法”项目获得金奖。该项目面向近海、矿山、应急等场景的无人作业需求,提出类似“反射弧”的“感-传-算-控”闭环模型,刻画无人作业信息流转过程;建立面向闭环负熵最大化的系统设计新框架,变革经典双工、多址技术,形成资源编排新模式;可提升极端环境、设施受限条件下无人作业效能,在广域机器通信、智能体互联网等领域应用前景广阔。

王时光副研究员、王力军教授团队

精仪系、时空信息精密感知技术全国重点实验室王时光副研究员、王力军教授团队的“空天地一体化时频同步技术”项目获得金奖。时间频率作为可最精确测量的物理单位,是导航、通信等关键领域的核心基础。当前,为有效利用时频资源,在远程地点实现高精度原子频标的精确复现仍是一大挑战。项目建立了覆盖1000公里的地面站,借助地球静止轨道卫星可实现远程及星上原子频标的高精度同步;同时建立了基于无人机的移动平台,在无人机上高精度复现地面原子频标,两大技术路径共同构建起空天地一体化时频同步技术体系。该技术使得更先进的时频标准、亚厘米级定位等应用落地成为可能,为通信、物联网等领域的发展提供有力支撑。

黄松岭教授团队及参展项目成果

电机系黄松岭教授团队的“蠕变损伤磁声检测技术与仪器”和“基于多场景应用的高性能钙钛矿太阳能电池”项目均获得银奖。“蠕变损伤磁声检测技术与仪器”项目发明了一种可用于铁磁性材料蠕变状态评价的新型无损检测技术,并设计研发了系列化磁声检测仪器,为解决超超临界电站锅炉关键管道、航空发动机热端部件以及核工装备中高温结构件的早期蠕变损伤检测与安全评价提供了全新的技术手段,显著提升了国家重大装备的运行可靠性和安全保障水平。“基于多场景应用的高性能钙钛矿太阳能电池”项目充分挖掘钙钛矿太阳能电池能带隙可调、耐弯折、可透明化、制备灵活等特性,以及其具有的轻量化与可定制化的优势,并结合先进的无损检测技术,成功实现了具有优异光电转换效率与普适性的刚性、柔性及柔性半透明钙钛矿太阳能电池,相关成果可广泛应用于建筑光伏一体化、车载光伏、温室农业以及叠层电池等领域,为分布式清洁能源的高效利用提供了新路径。

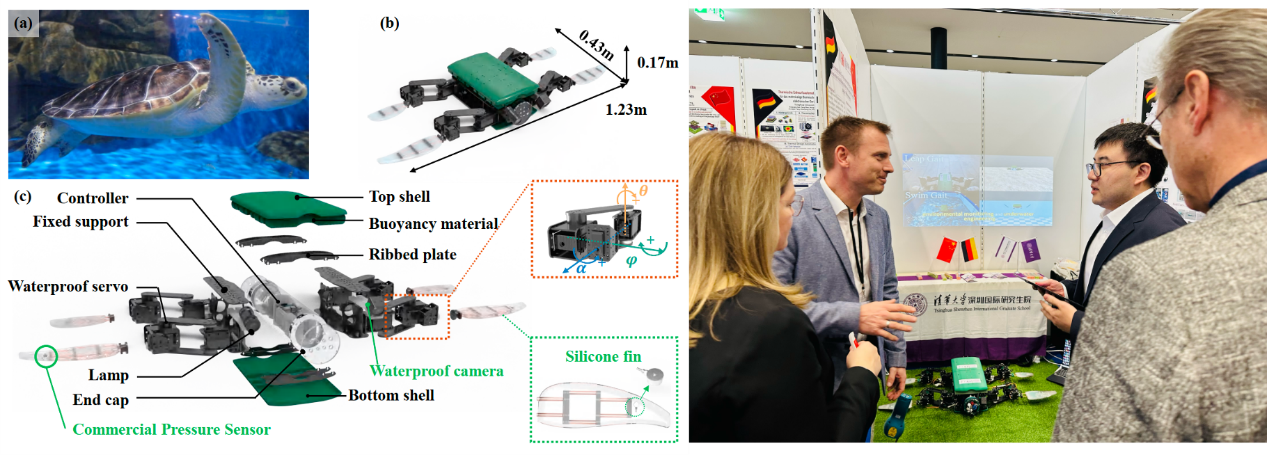

参展项目成果与曲钧天副教授

深圳国际研究生院曲钧天副教授团队的“融合视触觉感知的动态地形自适应两栖仿生海龟机器人”项目获得银奖。该项目设计了基于海龟生物原型的智能两栖仿生机器人,通过三大核心技术创新突破复杂环境适应瓶颈:采用三自由度仿生鳍肢与轻量化壳体设计;通过步态优化生成最小化运输成本的运动参数;研发视触觉融合感知框架,在视觉受限场景中的环境分类精度达99%。该机器人在实验室测试与野外实验中展现出速度与能效的双重提升。项目研发的机器人兼具环境适应性与任务扩展性,不仅为珊瑚礁采样等场景提供创新解决方案,其控制架构更可引领两栖机器人技术进入动态环境自主适应新阶段。

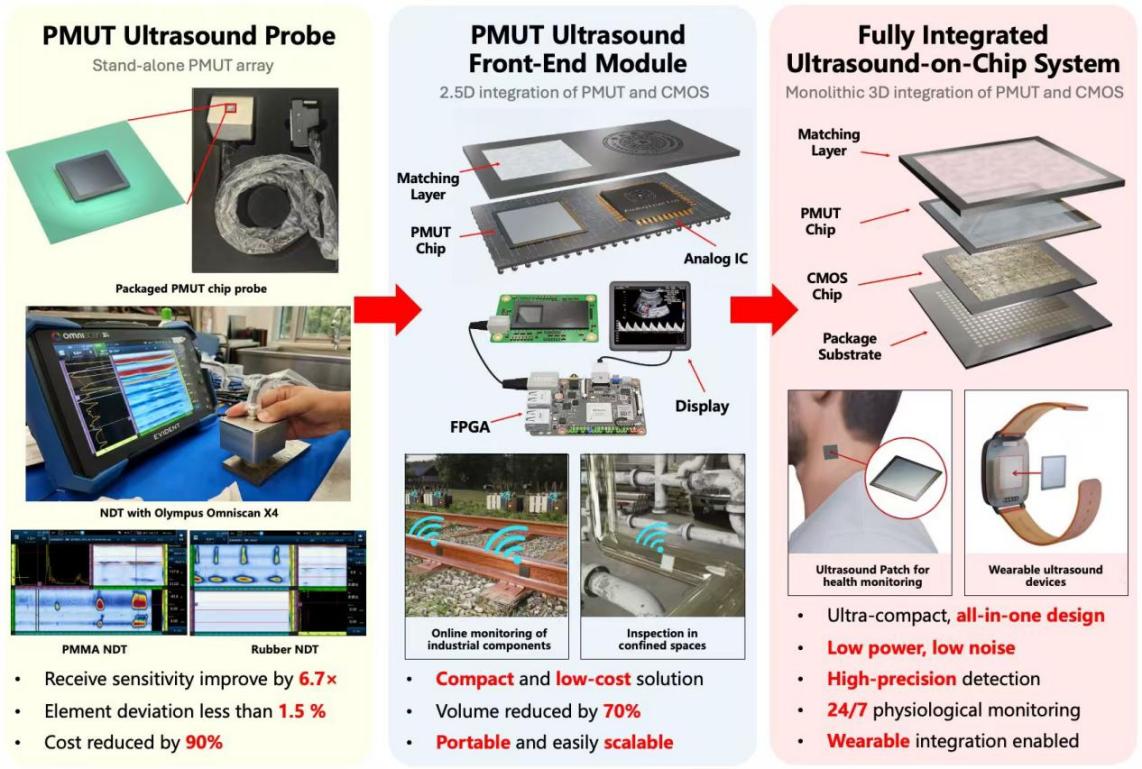

“下一代片上超声系统”项目

集成电路学院南天翔副教授团队的“下一代片上超声系统”项目获得银奖。该项目基于压电微机械超声换能器(PMUT)平台,围绕器件结构、系统工艺协同优化、阵列架构与集成方式等方面的创新,成功研制出高一致性、高性能的8英寸晶圆级大规模二维PMUT阵列,实现了高帧率实时三维超声成像。项目成果充分展示了PMUT在超声成像上的突出性能。依托其与CMOS工艺体系的高度兼容、低功耗、高集成度和可规模化制造等优势,团队构建的三维集成片上超声系统为下一代可穿戴超声设备和便携式医学影像系统提供了技术基础,推动超声影像朝小型化、低功耗和长期连续监测方向发展。未来,该技术将在心脑血管健康监测、器官功能评估、慢性病管理、早期筛查和重大疾病预防等场景中提供全新的解决方案。

张建伟副研究员与参展项目

精仪系张建伟副研究员和西派特(北京)科技有限公司联合研制的“基于近红外分子光谱的煤炭在线分析系统”项目获得银奖。该项目发明了基于近红外光谱结合多元分析的技术,解决了煤质在线检测过程中煤样颗粒不均匀、吸光严重、现场测量环境恶劣等技术难题,实现了对煤质水分、热值、灰分、固定碳等多项成分的实时在线精确检测,检测速度快、精度高,且对不同检测场景的适应性强,无放射源,安全环保。该技术可解决产煤、用煤企业传统化验室检测方法的时效滞后、劳动力成本高等行业痛点。该系统已在多家煤化工厂、热电厂、焦化厂应用,产业应用效果显著。

任静教授团队

能动系任静教授、李雪英副研究员团队的“高温极端工况下动力装备的智能冷却解决方案”项目获得银奖。针对动力设备中极端热负荷问题,该项目发现了湍流各向异性对近壁冷气输运的控制机制,基于该机理并融合多源数据发展了物理信息嵌入的智能代理模型,提出了近壁射流冷却的智能化优化方法,将冷却结构设计迭代周期缩短至原来的几十分之一,搭建的智能冷却设计优化平台能应对数千开尔文的高温冷却问题。

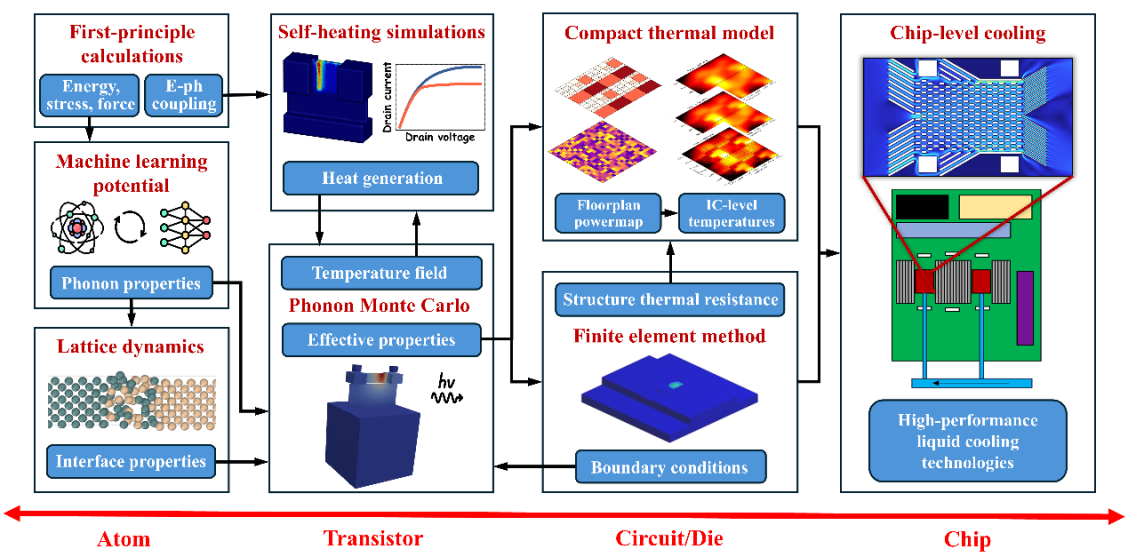

TDA系统的多尺度热仿真及热设计框架

航院曹炳阳教授团队的“芯片热设计自动化TDA系统”项目获得铜奖。该项目针对高功率和堆叠芯片的热管理和热设计难题,研发出国际首个芯片热设计自动化TDA(Thermal Design Automation)系统。系统构建了纳米至宏观跨尺度的电热耦合模型、高效求解算法以及热物性数据库,实现芯片电热特性、温度场及热阻分布的准确仿真,并对芯片进行最小能耗和最小热阻设计。该技术已指导国产芯片厂家有效降低芯片热阻,减小功耗,提升芯片的工作性能和可靠性,缩短研发周期。TDA系统为芯片热管理和设计提供精准、高效、系统化解决方案,具有重要工程与社会意义。

德国纽伦堡国际发明展创立于1948年,是全世界历史最悠久、最具影响力的国际发明展。

供稿:科研院

编辑:李华山

审核:郭玲