清华新闻网11月17日电 北京时间2025年11月14日16时40分,神舟二十一号载人飞船返回舱携带中国空间站第九批空间科学实验样品在东风着陆场成功着陆。由清华大学能源与动力工程系李水清教授团队牵头、中国科学院过程工程研究所联合研制的“微重力半导体纳米材料火焰合成机制研究”项目的单液滴燃烧器、采样板与火焰合成过滤窗一同顺利返回地面。

项目团队参加下行样品交接仪式

11月15日凌晨0时40分,项目团队成员在中国科学院空间应用工程与技术中心参加了科学实验样品的交接仪式,下行样品安全完整地交付给项目团队。

项目下行样品

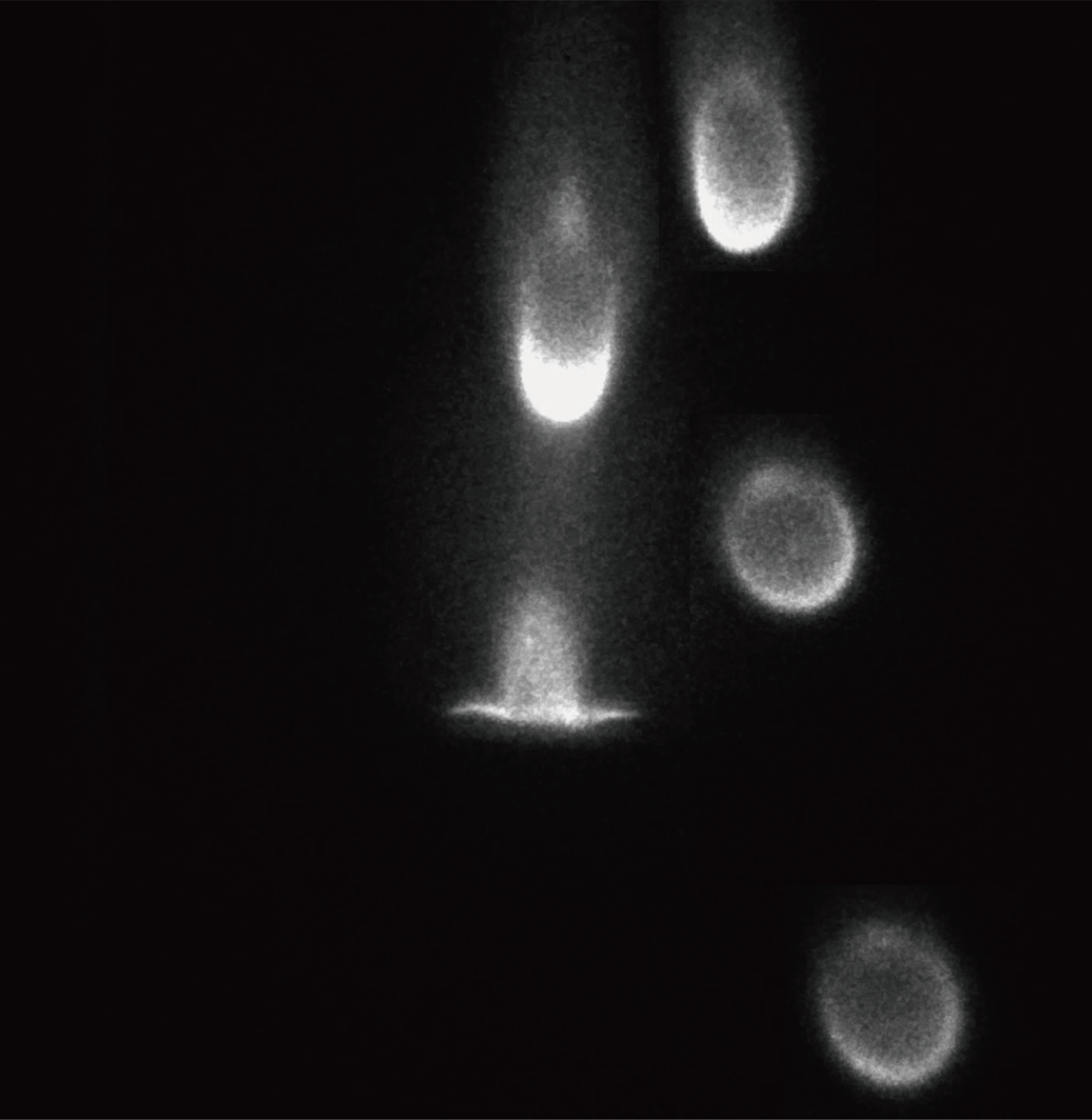

该项目聚焦的火焰合成技术,具有一步连续合成、设备结构紧凑、材料适应性广的独特优势,可在毫秒尺度内完成蒸发、燃烧、成核与生长,实现原子级别元素掺混,尤其适合空间原位资源利用中复杂组分、多元颗粒材料的一步制备。同时微重力环境消除了地面重力导致的浮力对流和沉降等影响,也为揭示燃烧与材料合成的底层物理化学机制提供了理想环境。研究团队为此次空间科学实验任务专门研制了“预混平焰+单液滴发生”的一体化燃烧器,历经18个月的在轨实验,圆满完成了预期的各项实验任务,首次在空间微重力条件下实现了自由飞行单液滴的稳定点火及燃烧,并首次在空间微重力环境实现了颗粒材料的气相合成,成功在轨收集到Al₂O₃与Y₃Al₅O₁₂颗粒,完成了从火焰结构调控到颗粒实际生成的完整验证链条。项目还发现了飞行燃烧液滴在微重力极端条件下的碰壁反弹机制,观测到燃烧或冷态液滴与高温金属采样板发生“热态反弹/冷态黏附”分化行为,揭示了类似“莱顿弗罗斯特效应”(Leidenfrost effect)的独特动力学行为。

空间单液滴燃烧与反弹

此次任务的圆满成功,标志着我国实现空间原位制备关键颗粒材料的前沿探索迈出了关键的一步。研究为未来我国长期地外探索中利用星球原生资源进行关键功能材料(如能源催化剂、电池材料、传感器等)的“太空原位制造”提供了科学层面的可能。同时,该技术在地面转化的成果也已实现产业化推广,研发的高性能纳米粉体材料已在红外光学、特种电池、高端生物陶瓷等尖端领域取得应用。后续,项目团队将立即对返回的空间实验样品开展全面的天地比对分析,以系统揭示微重力条件对颗粒生成过程的影响。

供稿:能动系

编辑:李华山

审核:郭玲