清华新闻网10月16日电 单原子催化剂因其高原子利用效率和精准可控的活性位点,在非均相臭氧催化氧化污水深度处理领域受到广泛关注。近日,清华大学环境学院张潇源副教授课题组在非对称配位单原子催化臭氧进行污水深度处理领域取得进展。团队基于短程配位效应,设计了一种非对称配位的Fe-N3P1单原子位点,在原子级层面阐明了非对称配位单原子催化臭氧的基本反应路径,实现了污水中难降解有机污染物的深度削减。

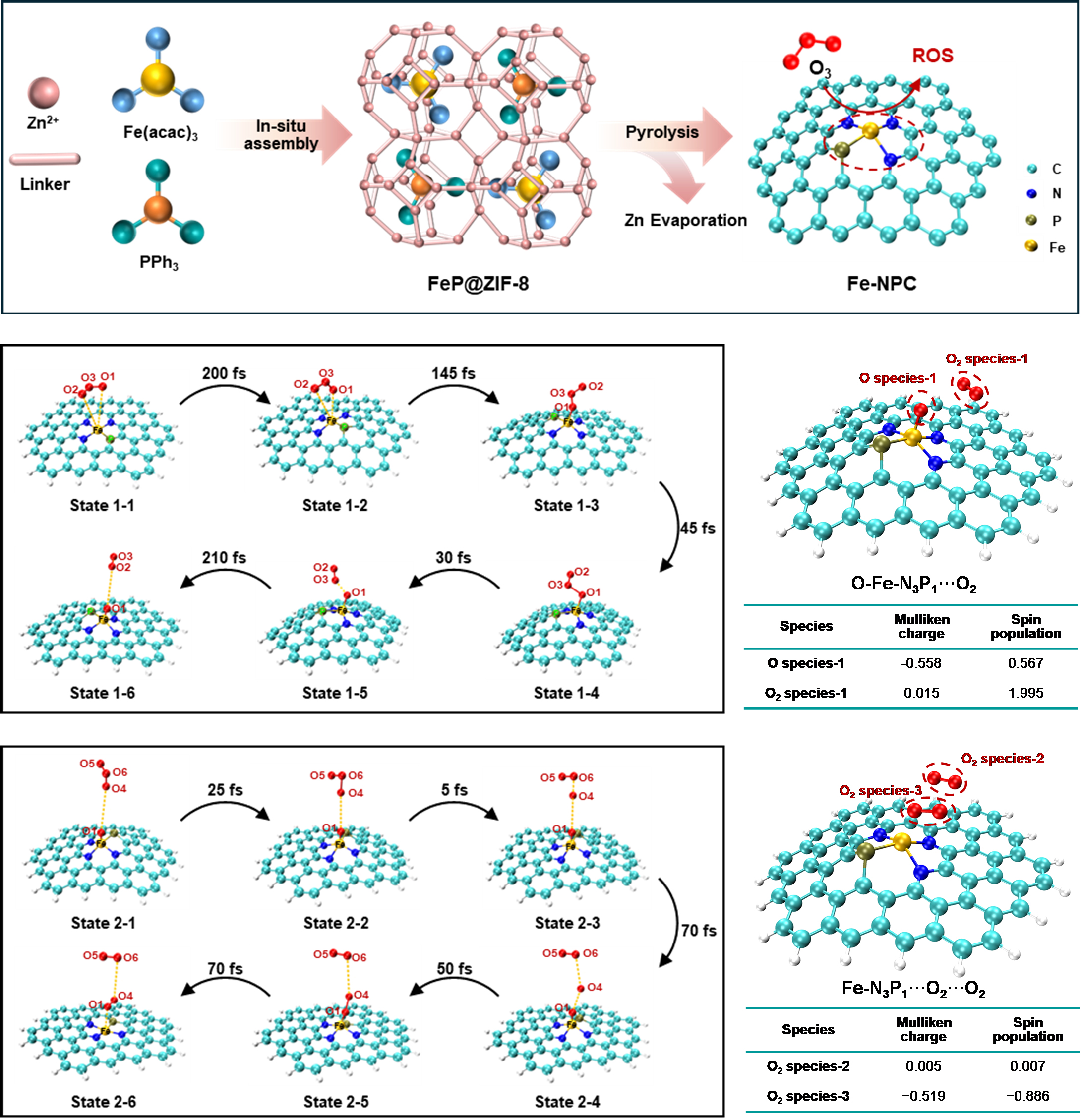

单原子引发的非均相臭氧催化氧化是一种有效且有前景的污水深度处理技术,然而传统M-N4位点的高度对称性使得过渡金属中心d轨道能级分裂模式固定,电子结构难以灵活调节,限制了其催化效率的进一步提升。张潇源课题组基于短程配位效应调控单原子铁位点的局域微环境,开发了一种具有Fe-N3P1位点的非对称配位单原子铁催化剂(Fe-NPC)。与对称的Fe-N4结构相比,Fe-N3P1位点展现出更优异的臭氧催化氧化性能。Fe-NPC/O3体系可实现污染物对羟基苯甲酸的100%去除,动力学常数为0.123min−1,同时对煤化工废水展现出高效深度处理效果,出水COD低至50mg/L以下。污染物的降解主要依赖于臭氧的直接氧化和单线态氧的间接氧化。采用原位表面增强拉曼光谱识别了关键表面吸附中间体(*O,*O2),而密度泛函理论计算和分子动力学模拟为臭氧解离和非自由基活性氧物种生成机制提供了原子水平的见解。Fe-N3P1位点中的Fe原子为分解臭氧和生成活性氧物种的主要活性位点,杂原子P的短程配位可有效调节单原子铁的电子结构,从而促进对臭氧和有机污染物的吸附。该项工作展现了短程配位工程对单原子几何和电子结构的调控潜力,揭示了非对称配位单原子位点催化臭氧的内在反应机制,对新型非均相臭氧催化剂的设计具有重要意义。

非对称配位单原子铁臭氧催化剂的设计及催化臭氧反应过程

研究成果以“磷诱导破坏单原子铁配位对称性实现高效臭氧催化氧化”(Phosphorus-induced single-atom iron coordination symmetry disruption for superior catalytic ozonation)为题,于10月10日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学环境学院副教授张潇源为论文通讯作者,太原理工大学环境与生态学院副教授任腾飞(清华大学环境学院2024届博士毕业生)为论文第一作者。论文共同作者包括清华大学环境学院教授黄霞、南京工业大学环境科学与工程学院副教授苗洁、清华大学环境学院2024届硕士毕业生卢科潮、太原理工大学环境与生态学院2024级硕士生陶峰、清华大学环境学院2024级博士生任航、清华大学环境学院2021级博士生晏妮。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64099-2

供稿:环境学院

编辑:李华山

审核:郭玲