清华新闻网5月27日电 人类爱情的产生需要多重因素的完美配合。从人类女性的角度来讲,她们的恋爱兴趣不仅受社交对象的影响,也可能被自身卵巢激素的周期性变化所调节。排卵前后,雌激素高峰常带来活力与社交欲;黄体晚期,激素撤退则可能让人更易疲惫、倾向独处。

内侧前额叶皮层(mPFC)作为高级皮层中社交网络的核心枢纽,与多个皮层下脑区广泛连接,参与社会认知、信息整合、执行控制与适应性决策等功能。神经影像学研究表明,女性在整个月经周期中,前额叶神经活动呈周期性波动,并与认知加工显著相关。基于上述证据,mPFC可能通过整合内在激素状态与外在社会线索,以自上而下的方式动态调控个体的异性社交兴趣。然而,这一潜在的性激素-皮层-行为调控机制仍缺乏系统研究,尚属空白。

5月20日,清华大学生命学院、清华-IDG/麦戈文脑科学研究院及清华-北大生命科学联合中心李坤团队与美国洛克菲勒大学纳撒尼尔·海因茨(Nathaniel Heintz)团队联合在《细胞》(Cell)杂志发表题为“整合生殖状态与社会线索的社会性行为调控机制”(Integrating reproductive states and social cues in the control of sociosexual behaviors)的研究论文。

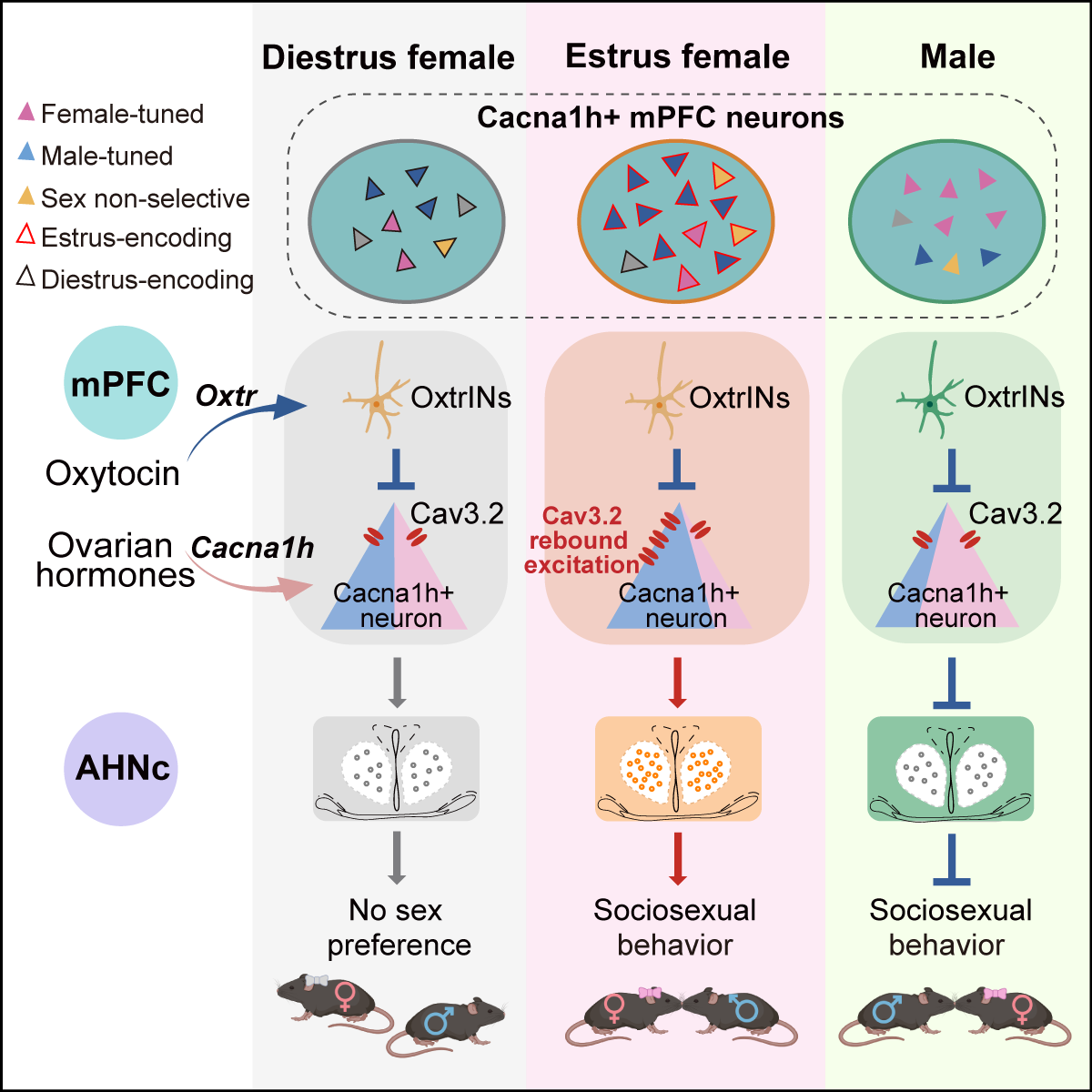

该研究聚焦于内侧前额叶皮层,鉴定出一类特异表达Cacna1h的神经元群体,作为调控“恋爱兴趣”的关键神经单元,能够混合编码个体激素状态与社交对象的性别信息,并以性别相反的方式调控异性社交兴趣与性行为。该研究构建了一个两性差异的前额叶—下丘脑调控模型,揭示了激素状态与社交信息在皮层水平的整合机制,发现本能社会行为的灵活适应性依赖于前额叶的自上而下精细调控,为深入理解与性别相关的异性社交障碍提供了理论基础和潜在干预靶点。

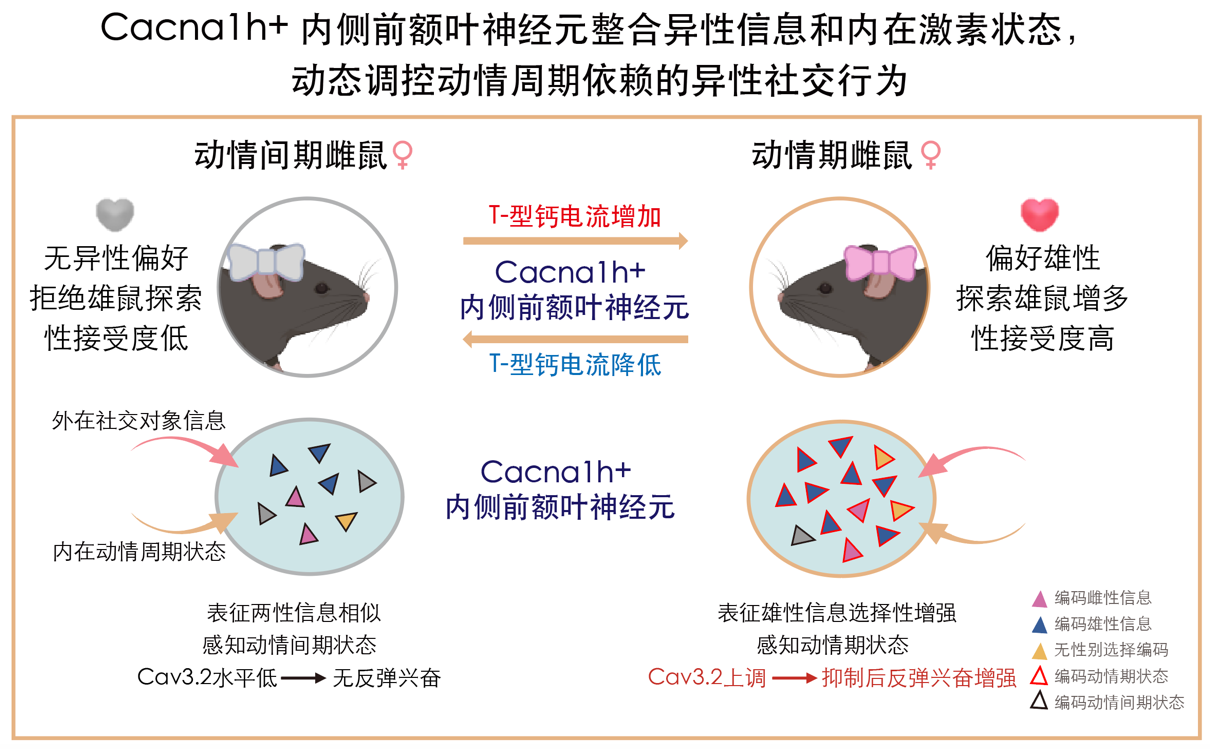

为探索内侧前额叶皮层(mPFC)如何响应个体的内在激素状态变化,研究团队通过单细胞转录组测序系统筛选出一类对动情周期高度敏感的神经元亚群:第五层锥体束神经元(L5_PT)。环路追踪与电生理实验发现,这些神经元在动情期表现出更强兴奋性,尽管其静息膜电位更为超极化,并且这一特征特异存在于投射至下丘脑前核(AHN)的L5神经元中。利用翻译核糖体亲和纯化(TRAP)技术,研究人员进一步鉴定出驱动这一电生理特性的关键因子——编码低阈值T型钙通道,Cav3.2的 Cacna1h 基因。单细胞转录组数据也发现Cacna1h也是L5_PT神经元的特征性分子标记。综上,表达Cacna1h并投射至AHN的L5_PT神经元构成mPFC中的“动情周期感知器”,可能在调控雌性动情周期依赖的异性社交兴趣中起到关键作用。

为验证上述假设,研究团队通过化学遗传学双向操纵mPFC内Cacna1h阳性神经元的活性发现,在动情期雌性中抑制该神经元群,足以将其对雄性的社交兴趣降低到类似非动情期状态;而在非动情期雌性中激活这些神经元,则显著增强其对雄性社交偏好和减少对雄性的拒绝行为,呈现出类动情期行为。更有趣的是,该神经元群还展现出性别特异的调控模式:若在雄性中抑制该群神经元,则会引发雄性“求偶狂热”。这些结果表明,mPFC内Cacna1h阳性神经元在调控性别特异、动情周期依赖的异性社交行为中发挥核心作用——它既是内在生理状态的“感知器”,更是一套能精准调控恋爱兴趣的“行为调节器”。

更引人注目的是,神经解码结果显示该神经元群体展现出“双重编码”能力。在多种场景中,既能通过动态的神经群体活动精准识别社交对象的性别,还能通过特定细胞亚群感知自身的激素状态。总体而言,mPFC的Cacna1h阳性神经元并不仅仅是简单的信号中继站,而是高度复杂的信息处理单元:它们能同时感知内在激素状态、识别外界社交信息,并将多维度的信息进行整合,通过层极化的方式为最终的社会行为动态选择提供来自高级认知皮层的精细调控。

图1.mPFCCacna1h阳性神经元整合异性信息和内在激素状态,动态调控动情周期依赖的异性社交行为

那么mPFC的Cacna1h阳性神经元是如何精准感知卵巢激素波动,撬动“恋爱开关”的呢?研究人员通过一系列分子实验发现,Cacna1h基因表达在动情期达到峰值,这种上调由卵巢激素受体通过转录激活途径直接驱动。当雌性进入动情期,Cacna1h基因编码的T型钙通道Cav3.2在mPFC的Cacna1h阳性神经元中大量表达。当雌性与雄性互动时,大脑释放的“爱的激素”——催产素会向这群神经元发出一个抑制性的信号,而这种特殊的低阈值T型钙通道则能在超极化后触发强烈的反弹兴奋(rebound excitation)活动。

这一机制在雄性中则呈现出“性别反转”特性。雄性mPFC中的Cacna1h阳性神经元主要感知雌性信息,但因Cacna1h表达水平较低,无法诱发Cav3.2通道介导的反弹兴奋电流,从而使该神经元群体在异性刺激下表现为抑制性反应。这种“抑制调控”机制可能从进化角度限制雄性的过度求偶行为,平衡能量与繁殖策略。

综上,该研究揭示前额叶皮层中存在一个受激素动态调控的“恋爱开关”机制,阐明了Cacna1h阳性神经元如何整合个体的内在生殖状态与外部社交信息,精准调控对异性的社交兴趣和行为表现,并具有显著的性别与状态依赖性。

图2.mPFCCacna1h阳性神经元对异性间社交行为的两性差异调节模式

清华大学生命学院副教授,清华-IDG/麦戈文脑科学研究院、清华-北大生命科学联合中心研究员李坤与美国洛克菲勒大学教授纳撒尼尔·海因茨为论文共同通讯作者;清华大学生命学院博士后王玉平(已出站)、2019级博士生宋鑫莉、2020级博士生陈详茂、2022级博士生周颖(清华大学贾晓轩团队)、2021级博士生马冀豪、2024级博士生张芳、2019级博士生韦理强为论文共同第一作者。

研究得到国家科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大专项、国家自然科学基金、清华大学笃实专项的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.04.035

供稿:生命学院

编辑:李华山

审核:郭玲