清华新闻网4月30日电 结晶是无定形基元有序堆积形成晶体的过程,是自然界中最普遍和基本的有序化过程之一。结晶过程通常遵循成核-生长路径,成核过程中自由能最高点对应的晶核尺寸被称为临界晶核尺寸。小于临界尺寸的晶核往往会在热涨落中再次熔化或溶解,而大于临界尺寸的晶核则会进一步生长成为稳定的晶体。很多情况下,临界晶核的形成是结晶的决速步骤。临界晶核尺寸的测定将有助于揭示成核的分子机制和检验已有的成核理论。

临界晶核尺寸的测定一直是一个巨大的挑战。实验上,虽然通过对成核过程的高分辨率实时观测揭示了关于成核的新认识,但是仍然难以通过对有限观测体积内各种晶核尺寸分布的统计获得准确的临界晶核尺寸。理论上,由于界面能等热力学参数很可能会随晶核尺寸变化,通过大晶体的热力学参数计算临界晶核尺寸会存在很大的偏差。此外,不同成核理论预测了不同的临界晶核尺寸。因此,迫切需要建立一种不依赖于难以验证的热力学假设(如单位体积的本体自由能变化和单位面积的界面自由能不随晶核尺寸变化)和复杂实验工具的方法来测定临界晶核尺寸。

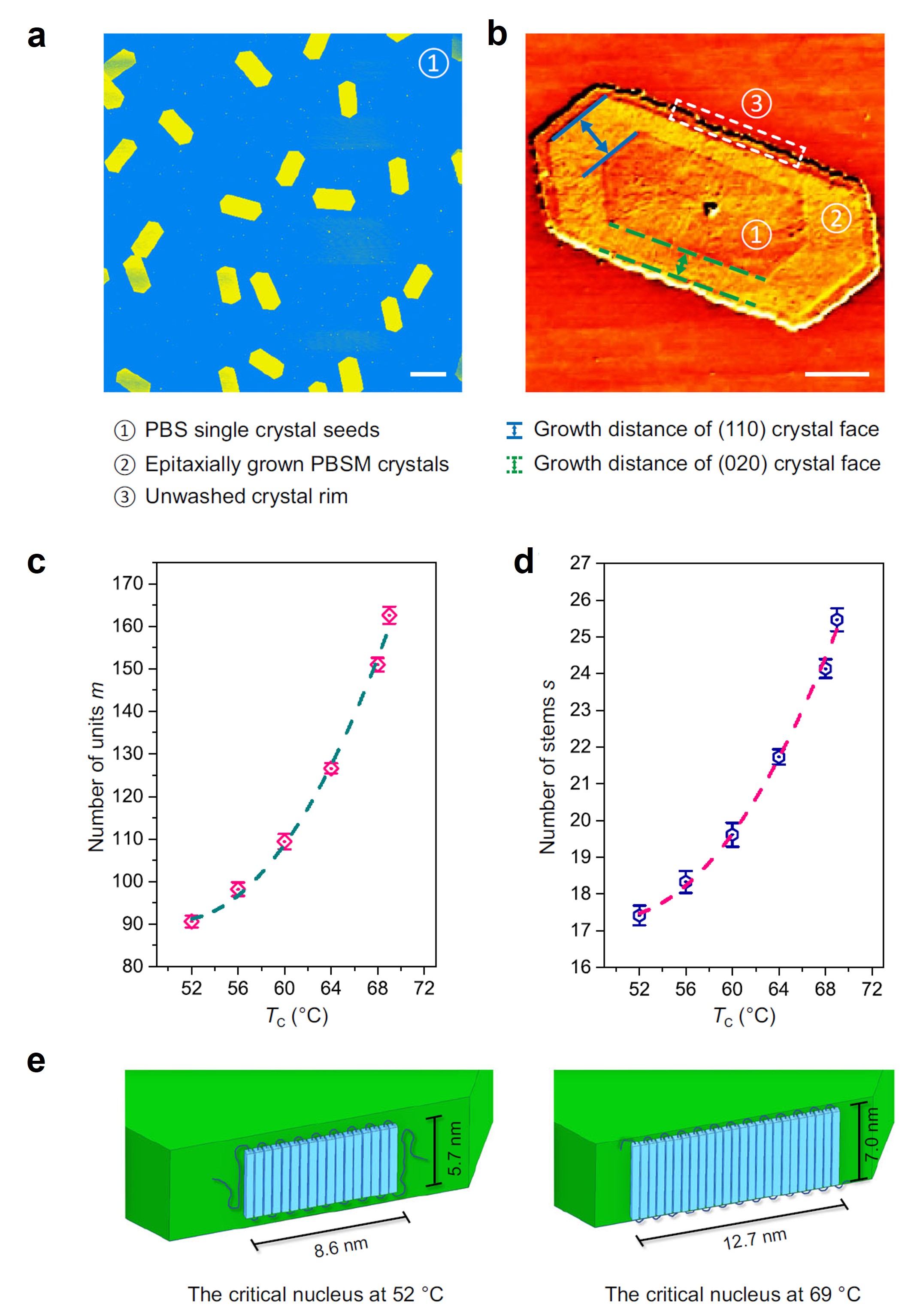

近日,清华大学化工系徐军课题组基于无规共聚物结晶成核过程中对分子链上可结晶单元随机选择的概率模型(图1),建立了基于成核动力学测定临界晶核尺寸的理论方法,成功测定了稀溶液中聚丁二酸丁二酯单晶生长晶面上的次级临界晶核尺寸。

图1.基于概率推导出无规共聚物成核速率和次级临界晶核尺寸定量关系的理论方程

图2.不同结晶温度下聚丁二酸丁二酯(110)生长晶面上的次级临界晶核尺寸

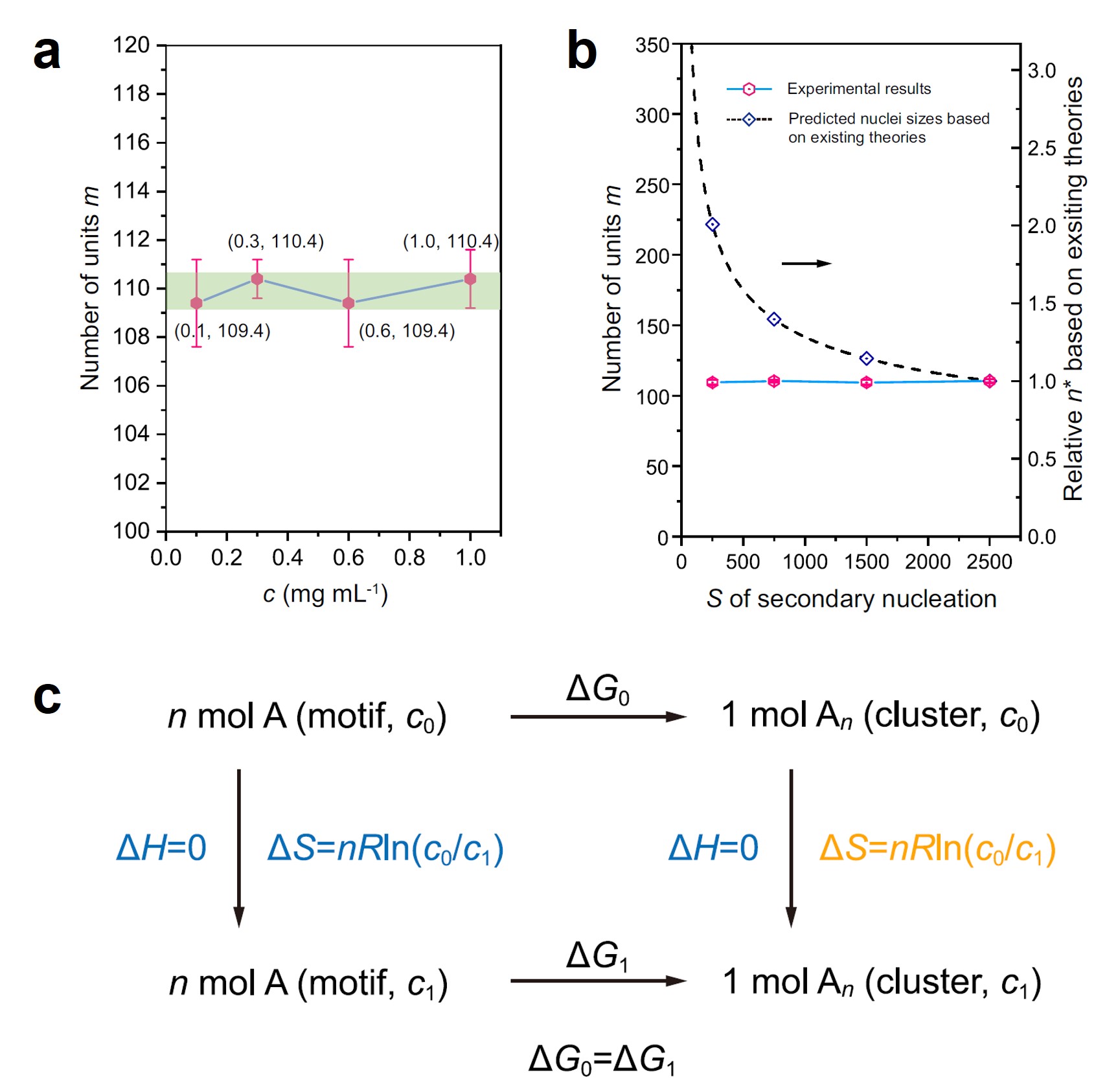

研究获得了聚丁二酸丁二酯单晶在不同结晶温度、不同溶液浓度条件下结晶时在(010110)和(020)晶面上的次级临界晶核尺寸。结果表明,在相同的结晶温度下,稀溶液中次级临界晶核尺寸不随溶液过饱和度变化(图3),挑战了长期以来认为临界晶核尺寸随溶液过饱度增大而减小的传统认识。理论分析表明,经典溶液成核理论在推导临界晶核尺寸时,只考虑到结晶单元的稀释,而忽略了不同尺寸晶核也被稀释的事实。该研究结合实验测定、理论推导和数值模拟,揭示了稀溶液中临界晶核尺寸不随溶液过饱和度变化(忽略稀释过程的焓变),驳斥了经典成核理论中临界晶核尺寸随溶液过饱和度变化的错误方程。

图3.次级临界晶核尺寸不随稀溶液过饱和度变化的实验结果和理论解释

相关研究成果以“高分子晶体的次级临界晶核尺寸不依赖于过饱和度”(The size of critical secondary nuclei ofpolymer crystals does not depend onsupersaturation)为题,于4月22日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学化工系2019级博士生刘洋为论文第一作者,化工系副教授徐军为论文通讯作者。中国石油大学(北京)副教授吴天宇、清华大学化工系教授郭宝华、德国弗莱堡大学教授君特·赖特(Günter Reiter)为论文共同作者。研究得到国家重点研发计划项目和国家自然科学基金面上项目的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58962-5

供稿:化工系

编辑:李华山

审核:郭玲